(本文由微信公共賬號“刺蝟公社”提供)

2014年3月以來,爆發並蔓延於西非的埃博拉疫情已經造成了超過5800人感染和超過2800人死亡。不斷變動的傷亡數據是埃博拉病毒報道中的關鍵要素,在“數據新聞”(data journalism)已不再新鮮的今天,可視化(visualization)呈現成為各大媒體以及政府和社會機構對這場疫情進行報道的重要手段。

綜觀這些數據可視化報道,其中有三方面要素值得注意:共時與歷時的協調、交互式參與以及最新數據的獲取。

共時數據與歷時數據的協調

此次埃博拉疫情的爆發於2014年3月,從幾內亞向利比里亞、塞拉利昂、尼日利亞等西非國家擴散,時間和地點是疫情發展過程中的兩個關鍵變量,不少新聞媒體的數據可視化都是圍繞着這兩個要素展開。

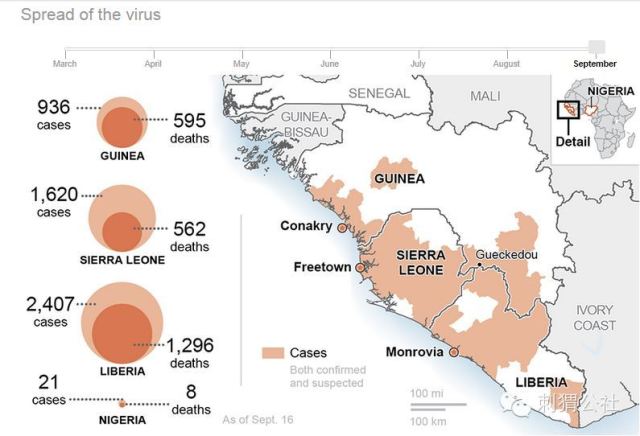

美聯社關於埃博拉病毒的可視化圖表

比如,美聯社(AP)的圖表主要依據不同國家的傷亡人數;而在加拿大廣播公司(CBC)的交互式表格地圖中,通過拖動上方的標尺,表格中能夠顯示今年3月至今不同國家的傷亡人數的變化,這種變化還會在地圖中通過顏色的變化體現。

加拿大廣播公司關於埃博拉病毒擴散的交互式圖表

事實上,埃博拉病毒並非今年新出現的病毒,它最早出現於1976年,因此對於史數據的挖掘和呈現也應當是媒體報道的重點。

在關於埃博拉病毒的歷史梳理中,英國《衛報》(The Guardian)的可視化報道最為出色,這一多媒體作品集合了地圖、圖片、文字、圖表等多種表現形式,通過點擊或拖動地圖右側的時間點,就可以看到埃博拉病毒從1976年至2014年的整個發展歷程。

《衛報》關於埃博拉病毒的歷史梳理

在可視化數據新聞報道方面,《衛報》的表現一向可圈可點,之前其關於斯諾登、阿拉伯之春等的可視化報道同樣值得關注。

交互式動態體驗

經過細緻的數據收集和精心的設計,靜態圖也能夠較為充分地反映疫情的相關信息,例如,在英國《電訊報》(The Telegraph)製作的這張關於埃博拉病毒的圖表中,關於病毒的歷史發展、在不同國家的傷亡人數和死亡率以及當前的發展狀況都一目了然。

然而相比於《衛報》的多媒體作品,這張圖的容量仍十分有限且趣味不足,網民難以參與其中。

英國《電訊報》關於埃博拉病毒的報道

互動是web2.0時代最顯著的特徵,被動的受眾正在轉變為主動的用戶。儘管在新聞報道中,媒體的主導地位依然不可撼動,在新聞的傳播關係中,媒體與讀者之間的信息傳發出者與接收者的關係仍是主流,然而受眾的參與和互動意識卻在增強,如何提高用戶的參與體驗、使其能夠自主地“操作”和“玩轉”新聞仍然是媒體應當考慮的焦點問題。

獲取最新數據

不管圖表製作得如何酷炫,獲得準確而及時的數據才是數據新聞中最關鍵的要素。

在埃博拉疫情中,新聞機構關於疫情的數據主要來自世界衛生組織(WHO),而世界衛生組織的信息則從各國的衛生部門獲得,再進行不定時的數據發布。

這就意味着,媒體無法使用自動抓取軟件實時收集、更新數據。這無疑對新聞媒體高效地進行數據可視化造成了影響,因為這種數據更新的過程是靜態的。

因此,儘管上文提到的衛報、CBC等所繪製圖像足夠引人注目,但其新聞價值卻會受到質疑,因為這些數據經過各國衛生部門、世界衛生組織等層層“轉手”,已經不再是最新的疫情信息。

媒體若能夠直接從WHO的數據庫或不同國家的衛生部門直接獲得數據,保證疫情數據的動態更新,才能夠滿足網絡新聞用戶及疫情發生地公眾的需要。

由利比里亞政府支持、美國大學新聞系建立的“埃博拉報告”(Ebola Report)網站(ebolainliberia.org)正在嘗試打破由數據轉手造成的信息滯後。

“埃博拉報告”網站上的圖表

這個網站由雪城大學新聞系的Ken Harper教授和北卡羅來納大學的Steven King教授領銜建立,網站提供埃博拉病毒在利比里亞的最新傷亡人數和發展趨勢,其數據由利比里亞政府直接提供;儘管網站圖表簡單,呈現出極簡主義風格,卻能有效告知利比亞人關於病毒的最新進展。

作者簡介:黃雅蘭為刺蝟公社駐美國觀察員、清華大學新聞與傳播學院博士生。