歲末年終,深度君盤點甲午年的全球深度報道網經典文章。本期專題回顧,我們精選四篇文章,追本溯源,系統梳理“調查報道”。什麼是調查報道?亞洲調查報道的現狀和未來?深度報道能帶來什麼改變?舊文新識,不妨重讀以下四篇文章。

調查報道到底應該如何定義?答案眾說紛紜,暫時沒有統一標準。多家專業新聞機構都認為應該這樣去表述調查報道的要素:“系統化的、深入的、原汁原味的調查與報道,並且通常會帶來秘密的揭露”。僅涉及揭秘或關注腐敗、犯罪的報道也不一定是調查性報道。資深的調查性報道培訓者們指出,優秀的調查性報道會應用一套完整的方法論,它主要依賴於初級信息,並且需要建立並驗證一個假設,還要做到縝密的事實審核。

全球深度報道網的執行總幹事大衛·卡普蘭撰文梳理了對調查報道的定義。他認為“調查性報道是一整套方法論構成的一門手藝,這門手藝需要花費數年的時間才能掌握。”

人們開始熱衷於討論新技術的湧現是否可能讓新聞業突破集權政府的管制,朝着更加民主的方向推進。那麼,我們身處在一個“揭黑”報道的黃金時代嗎?

哥倫比亞大學新聞學院教務長希拉·克羅內爾(Sheila Coronel)在一次研討會上與南非、拉美和中國記者探討了這個問題。希拉認為“儘管技術進步時常被視作現代“揭黑”記者的一項超級武器,然而推進調查報道發展更主要因素似乎是這門行業的傳統。在一些國家,一段驕人的新聞監督史,政治氛圍和能夠支持報道公信力的行業環境這三個因素在維繫調查報道發展方面十分重要。”

無論我們是否身處黃金時代,無論是當“看門人”還是“啄木鳥”,即便存在挑戰甚至處在艱難境地,調查新聞報道目前仍然向前發展。

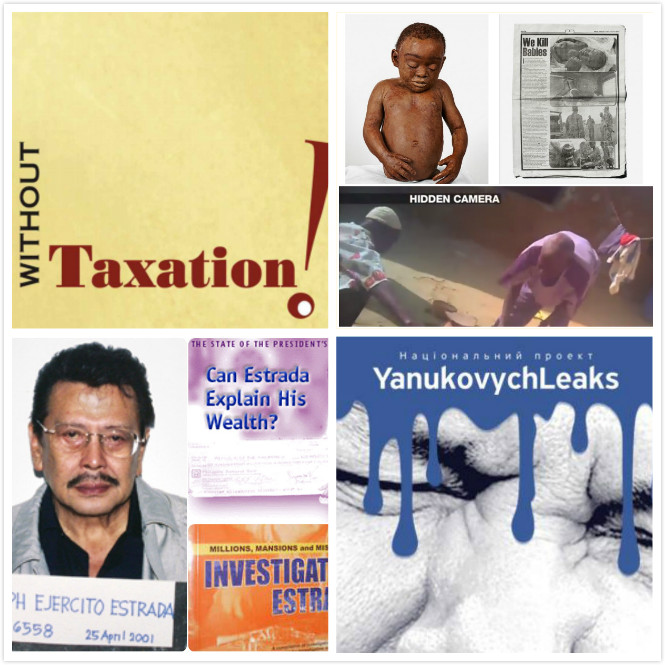

深度報道影響公共政策和問責機制的例子並不少見。從小鎮報紙到大城市媒體,充當監督角色的記者們不倦地追問:錢花到哪兒去了?權力是如何行使的?全球深度報道網盤點了九大頗具影響力的經典案例,向你展示深度報道的力量。

亞洲需要調查新聞。不僅僅因為亞洲是地球上60%的人口——43億人的聚居地,還因為民主正在這片大陸上萌芽、生長,冀望帶來全球秩序的改變。

2014年11月底,首屆亞洲深度報道大會在菲律賓馬尼拉舉行。大會聚集彙集來自30多個國家的300多位深度報道記者、數據新聞記者、媒體法和信息安全專家,並舉行了十幾場會議、小組討論和工作坊。

《朝日新聞》調查新聞部的副主編山口智久說,調查新聞已經先後將三位日本首相拉下馬,這是一個了不起的數字。香港大學新聞及傳媒研究中心總監陳婉瑩說,儘管香港有很多商賈巨富,但並沒有“對優質新聞的真正支持”,香港應為記者提供更多培訓,並建立當地數據庫。我們正在和很多問題進行較量,《尼泊爾時報》創始編輯迪克西特說,比如過度商業化,再比如,儘管媒體人手中握有政府不當行為的證據,但他們都不願做第一個丟出石頭的人。