北京時間2015年10月26日下午5點09分,阿富汗東北部發生7.5級地震,地震波及巴基斯坦和印度。而數月之前的尼泊爾則發生了當地81年來最強震。身處災難之中的當地媒體人反應迅速,優先以數字媒體和平衡、全面的視角關注民生、揭發政府救援內幕。深度君特約《尼泊爾時報》主編Kunda Dixit談親歷災難現場的媒體報道,訪談視頻請看:

北京時間2015年10月26日下午5點09分,阿富汗東北部發生7.5級地震,地震波及巴基斯坦和印度。而數月之前的尼泊爾則發生了當地81年來最強震。身處災難之中的當地媒體人反應迅速,優先以數字媒體和平衡、全面的視角關注民生、揭發政府救援內幕。深度君特約《尼泊爾時報》主編Kunda Dixit談親歷災難現場的媒體報道,訪談視頻請看:

“那是一個周六,我們編輯室全體記者去加德滿都周邊登山。下山路上,我們突然感到一陣強烈的震動——俯視加德滿都,整個城市就像被炸彈炸過了一樣,煙塵四起。”

《尼泊爾時報》主編Kunda Dixit描述的這個場景,就是2015年4月25日尼泊爾7.8級地震發生時的情況。

“該來的還是來了。” 不同於其他媒體,Dixit領導下的《尼泊爾時報》早在6、7年前就開始“報道”這次地震——Dixit知道,尼泊爾上次發生8級以上地震,已經是差不多80年前,歐亞板塊和印度洋板塊擠壓運動所積蓄的能量,到了要釋放的時候。

《尼泊爾時報》是加德滿都的一份英語周報,也是尼泊爾最有影響力的英文媒體。為了宣傳預防地震,自2004年起,Dixit和他的報紙幾乎每年都會抽出版面,報道相關主題。

“我們曾多次發出預警”

1月15日是1934年地震的紀念日,也是尼泊爾國家地震安全日。2015年的這一天,《尼泊爾時報》推出地震81周年紀念系列報道,採訪80年前地震的倖存者,回顧歷次地震狀況。類似的報道,他們在地震70周年的時候也做過。只是沒想到,這次報道三個月後,“預言”成真。

報道《70年後》中1934年大地震的倖存者照片

“我們曾多次發出預警,”Dixit說,“但大家的注意力只放在已經發生的事情上,能做的很有限。我們一直在為‘幫大家準備好’而努力。”

《尼泊爾時報》報道中的地震危險程度圖

《尼泊爾時報》報道中的地震危險程度圖

現在看來,時報早期的預言多少有些“危言聳聽”。2011年的報道《不是假如,是何時(Not if, but when)》中,Dixit引用尼泊爾地震技術協會(Nepal Society for Earthquake Technology)的數據,預告如果震級為8的地震再次發生,尼泊爾死亡人數將會達到10萬,150萬人將無家可歸——事實上,2015年尼泊爾地震的死亡人數在7000-8000之間。

Dixit表示,死亡人數比預計少得多,原因除了震級低於預計之外,還包括地震發生在周末,倒塌的校舍等建築物中沒有人。“(這次)倒塌的教室一共有約3萬間。我們計算過,如果地震發生在上學日,至少會導致7.5萬學生死亡。”

另一個原因則是政府和非盈利組織做了預防,如加德滿都1994年頒布的《尼泊爾國家建築規範》規定,建築設計申請需要經過建築許可委員會和地震安全委員會雙重審定;政府於2009年牽頭成立了尼泊爾風險控制聯盟(Nepal Risk Reduction Consortium),制定了1.3億美元的建築翻新計劃,要在3年內做好校舍和醫院的防震加固,並提高災害應急反應能力。其合作方包括亞洲發展銀行、世界衛生組織等。

但Dixit也提到,政府出台的規範到了執行時往往會打折扣。加德滿都的房屋實際倒塌數量不多,造成傷亡也不大,可能是因為大部分樓房本身低矮,而非防震措施到位。

“地震‘逼’我們進入數媒優先時代”

“這是數字媒體時代(尼泊爾)的第一次(大)地震,”Dixit說。“我們根據Twitter上搜集的信息,派遣記者到當地報道,這是一個雙向的信息交流過程。”

《尼泊爾時報》的紙質版一周才出一份,但依靠Wordpress搭建的網站和Facebook、Twitter等社交媒體,其網絡化程度正逐漸提高。災難期間,社交媒體賬號成了時報發布消息和收集信息的重要渠道。

“地震5分鐘之後,我發布了第一條推特,照片上是震後的加德滿都全景。”Dixit的這條推特被廣泛轉發,隨後,他發布的尼泊爾震後照片也被多家國際媒體轉載,其中也包括中國的一些網站。

Kunda Dixit發布在社交媒體上的照片,損毀的杜巴廣場

Kunda Dixit發布在社交媒體上的照片,損毀的杜巴廣場

時報英文編輯部不到十人,當天確認家人安全後,很快就投入了報道工作。第一條推特報道了即時死亡人數,緊接着第二條是當地古迹損毀的照片。推特下的回復,有人發布了社交媒體Viber免費提供尼泊爾通訊服務的消息,有人發起了籌款救災活動,也有人表達了悲傷與祈禱。

尼泊爾時報的第一條推特報道

“地震逼我們進入了‘以數字媒體為先’的時代,”Dixit說。“即使在地震後,我們也習慣了先把報道發布在網絡上,並嘗試多媒體、可視化等報道方式。每周五出刊的報紙反而沒有那麼重要,成了一周報道的集合和總結。”

根據報社網絡編輯Ayesha Shakya的統計,地震後,《尼泊爾時報》網站的讀者數上漲了十倍,而在每次餘震後,這個數字都會大幅增加。6個月時間內,“@nepalitimes”這個賬號的關注人數翻了一倍,達到11.4萬。Dixit本人的帳號“@kundadixit”關注人數也增加了3萬人。

“過度強調災難本身,也是偏見報道”

在地震報道上,《尼泊爾時報》似乎總在逆流而行。震前它一再警告地震的嚴重性,而當震後國際媒體紛涌而至,報道災難損失情況如何嚴重時,它卻迅速把目光轉向地震中的倖存者、他們即將面臨的問題以及各方捐款捐物、重建家園的努力。通過採訪在兩次地震中倖存的老人,時報將這次地震與81年前進行生動比對——能迅速聯繫上這些老人,還得多虧之前做的周年報道。

“國際媒體4天後就離開了,”Dixit說,“而我們是堅守在原地的人。”

地震第二天,Kunda Dixit在《紐約時報》上發表評論文章

地震第二天,Kunda Dixit在《紐約時報》上發表評論文章

Dixit表示,在許多媒體報道中,建築損毀嚴重,但事實上,當時加德滿都80%的房屋都是完好的,沒有倒塌,包括位於帕坦區的《尼泊爾時報》編輯部。最艱難的其實是了解偏遠地區的情況。由於道路阻塞,聯絡中斷,救援直升機以運送物資為首要任務,不能攜帶記者,時報的記者在7-10天之後才進入這些地區採訪。

“只報道災難壞的一面,也是一種對事實的扭曲。”Dixit說,“事實上,有許多志願者提供幫助,尼泊爾人民也互相援助,一定程度上彌補了政府沒有做到的災後應急工作。”報道中對於地方政府組織居民自救的措施多有讚譽,但在批評政府整體應急方案缺陷時,卻也不吝筆墨。

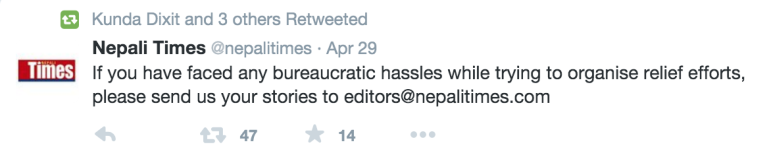

《尼泊爾時報》在推特上呼籲,在組織救災時如果遇到官僚系統的阻撓,可向報紙發郵件提供報道材料

在4月和5月兩次地震之間,Dixit去了一趟中國四川,參加一個學術會議。他看到了汶川重建的成果,也驚嘆於救援隊的效率。同時,對比四川因校舍倒塌造成的學生傷亡,他覺得尼泊爾是幸運的。

半年過去,Dixit和他的報紙仍在追蹤報道災後重建。“三百萬人還在等待救助和重建,可尼泊爾的政府是一團亂麻,”他說,“我們必須關注這些災民,如果我們不去報道,沒有人會去關心他們。”

Kunda Dixit 尼泊爾著名媒體人、記者和編輯。尼泊爾傳媒集團HimalMedia的所有者,旗下擁有尼泊爾語媒體《Himal Khabarpatrika》和英文媒體《尼泊爾時報(Nepali Times)》。

Kunda Dixit 尼泊爾著名媒體人、記者和編輯。尼泊爾傳媒集團HimalMedia的所有者,旗下擁有尼泊爾語媒體《Himal Khabarpatrika》和英文媒體《尼泊爾時報(Nepali Times)》。

Dixit於1985年畢業於哥倫比亞大學新聞系,曾在紐約BBC電台工作,之後成為公益傳播機構Inter Press Service的亞太地區主管。

1996年,他回到尼泊爾,領導非營利組織Panos Network的南亞分部Panos Institute South Asia,並參與報道當年爆發的尼泊爾內戰。其後出版尼泊爾戰爭攝影報道三部曲《A People After War (2009)》、《Never Again (2009)》、《People War (2006)》,記錄並展示了戰爭中尼泊爾人的生存狀態。他同時也是《Dateline Earth: Journalism As If The Planet Mattered》一書的作者,該書講述了如何以發展中國家的視角來報道環境、發展及貧困等議題。

2000年,Dixit創辦《尼泊爾時報》,並擔任主編。編輯部規模不到10人的《尼泊爾時報》很快成為尼泊爾地區發行量最大的英文周報。2009年,Dixit在Nepali Times網站上開設博客“EastWest”,以撰寫時政評論為主,廣受歡迎。

2015年尼泊爾地震後,Kunda和他的報道團隊在深入偏遠地區報道的同時,用卡車運送物資到當地,邊報道邊開展救援和資助。他們對地震及餘震的報道為時報網站增加了10倍流量。

編輯:Ivan Zhai, 周煒樂