2014年7月,陈杰辞去《新京报》摄影部主编一职,回到一线做摄影记者。此后两年,他的行程达到30多万公里,做了大量重大环境问题的报道。在他眼中,调查报道如何应对禁区?什么才是新闻业的核心价值?深度君经授权转载陈杰在“一席”的演讲实录(较原文有删减),一起听听他的心得。

原文:《我们有很多报道的禁区,怎么去应对呢? | 一席第387位讲者陈杰》

转载自微信公共号“一席”(yixiclub)

演讲题目:从旁观到介入

点击此处查看演讲视频

大家都要诚实地面对现实的困境,找到解决问题的方法,这样才能够共同地推动这个社会的进步。

大家知道,记者一定要在一线,长期在一线历练的时候,他才有自信。中国媒体有一个怪现象:一般的记者,比如说这些大学生毕业以后,你在报社里面干得很好,两三年就可能当个副主编,有一些可能到其他的工作岗位或者是当主编等等。这样的话就出现了一线记者断层的现象:很多优秀的记者到管理层之后,一线就缺乏优秀的记者,一般都是新来的大学生到前线跑。

在2014年7月份的时候,我选择了离开主编的岗位,回归到一线做摄影记者。迄今为止,在两年的时间里,我的行程达到30多万公里。几乎把国内走了两遍,很多省市走了很多遍。

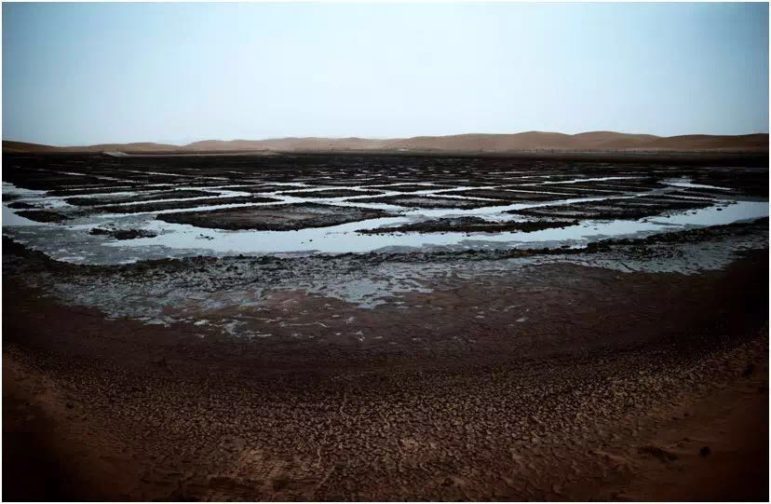

我离开管理岗位所做的第一件事,就是腾格里沙漠污染的报道。腾格里沙漠是在宁夏、内蒙古和甘肃三省交界的地方。腾格里沙漠地下富含第三纪残留水,下面的水都是通的,非常珍贵,而且它的植被也是非常丰富的。在沙漠交界的地方,这三个省在比学赶超地建工业园区。这些工业园把污染的水直接排放到沙漠里,不做任何的处理,不仅污染了地下水,也威胁着8公里之外的黄河。而且这些工厂大量地抽地下水之后,会造成地下水下降,对本来脆弱的生态造成了巨大的危害。

环境污染事件是路人皆知的,环保、司法、媒体都知道。但是因为它背后巨大的利益链,没有人能撼动。在2014年8月30号的时候,我决定要触碰一下这个禁区。我徒步从腾格里沙漠腹地进入到这个地方。我平时经常跑一万米,成绩到现在还非常好,40分钟多一点,所以我的体能非常好。尽管沙漠到这个地方只有三公里,但当时这三公里我其实是跑的。因为天快黑了,如果黑下来我就拍不了照片了。我是等所有的管理人员撤走的时候往里去的,为了赶这个时间拼命跑,浑身上下都湿透了。后来央视播的我的那个视频,全部都是我的喘气声。这几公里跑得比我平时跑一万米还要累。

9月6号,《新京报》用两个版把这个事实呈现出来。宁夏迅速做出了反应,关停了企业,对企业负责人和环保局进行了追责。内蒙古恰恰相反,他们找了一些中央或地方媒体,做了一个颠倒黑白的报道。同时通过我们的上级主管部门,对《新京报》施压,对我个人施压。在这种双方角力的过程中,我再次跟中科院的专家、“绿发会”的律师一起到腾格里沙漠进一步取证。我要做最坏的打算,跟他们法庭上来对峙。

在博弈的过程中,国务院对这个事情做出了批示,专门成立了调查组进入内蒙古、宁夏和甘肃,对整个腾格里沙漠进行普查。出了40多项的整改意见。习近平总书记对这个事件先后做了三次批示。因为这个事件,内蒙古、宁夏和甘肃一共有100多名官员被问责,有几十名官官员,包括高职厅级官员被免职。这些污染的所有的区域都按照环保部的要求进行了彻底的整改。

在去年的时候,腾格里沙漠的污染环境问题摘牌,也就是说它的治理是彻底地完成了。过去这些区域都是进行了基建,然后将要进行更扩大化的工业园区的建设。现在整个腾格里沙漠除了少部分通过治理以后继续生产之外,其他都已经停止了。整个腾格里沙漠恢复了它较好的一个状态。

腾格里沙漠的报道也在法律界、环保界,包括NGO圈里面产生了巨大影响,我的朋友圈迅速扩大,线索蜂拥而至。此后我又做了十几篇重大环境污染的报道。

实际上,中国的环境问题不仅是企业污染监管乏力,还有制度设计的问题。现在的这种粗放的发展方式和低评价标准,就是罪魁祸首。当然这里面有更多的权力的寻租。环保部门既是裁判员又是运动员,环评机构的存在是一个利益的勾连。所以说治标要治本,在制度设计上首先要标本兼治。

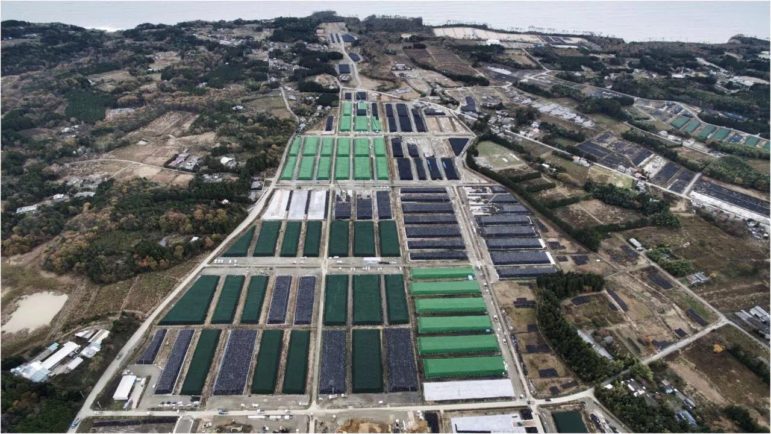

我也会关注一些其他地区的污染问题,比如台湾和日本,因为他们所走的路径是跟中国大陆相似的,过去也是以污染为发展的一个基本的方法,后来才慢慢治理,现在还无法治理好。

2011年的时候,我在日本大地震的第二天进入日本,在那个地方待了十五天,发回了一系列海啸之后的惨状的报道。我更重要的关注到它的次生灾害,也就是大地震之后福岛第一核电站被冲击后带来的次生灾害。在福岛方圆四十公里的无人区,就是我独家进入的这个地方。

当时的(辐射物质)浓度大概是四百到一千倍,我在这个地方停留了短暂的时间被劝回来了,然后做了这一篇报道。

离开日本之后,其实我一直惦记着这个核危机到底能不能解决。去年,也就是(地震发生)将近五年的时候,我通过NHK的帮忙重返这个地方。

现在有六千人在这个地方进行核电站后期的救援。但是很多还是无法从现有的科技上解决,它的污染依然存在。过去五年,这里一片死寂,包括这个超市里面。

这个是中国水果,我还专门看了一下牌子。

这也是超市。

这个是什么呢?

密密麻麻的,一个袋子大概1.6吨。日本现在在进行除染处理,也就是把受核辐射的污染大概30公分的土壤挖出来,放到这个软性编织袋里面存放五年。那么五年以后怎么办,他们也不知道。但是大量的土壤挖出来之后,怎么存放又是一个问题,所以说他们就存放在福岛这个沿海的地方。

目前我们中国也在大力地发展核电,虽然日本是第三代核电,中国是第四代核电,相对来讲安全性要高得很多。但是当年日本也说它是世界上最安全的核电,同样出现这样的问题。实际上日本这个核的污染的问题,应该作为我们的镜鉴,值得我们去反思。

这个是在福岛目前生活的唯一的日本人——中村先生,他是全世界辐射量最高的人之一。可能比不了切尔诺贝利,但他是日本最高的。我为了取得他的信任,跟他住了两天,通过手机免提翻译来采访他。他非常信任我,他告诉我说你在我这没有问题,但如果你被核辐射以后的所有后果我不承担责任。

这个老人现在一直在日本这个地方照顾动物,我看到他跟动物在一起的时候,我觉得他跟动物那种情感、那种自然是无与伦比的。

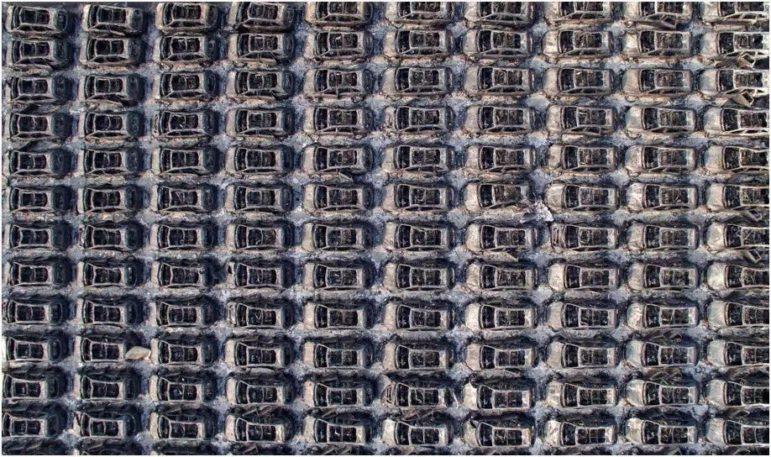

当然作为记者,我们有很多不能言说的东西,有很多报道的禁区,我们是怎么去应对的呢?天津大爆炸这张照片大家可能知道,(获得了)今年的荷赛奖,包括一些国内的大奖。这是我第三天去拍的一张照片。

我们《新京报》整个团队在第三天的时候接到上面的通知,要求必须全部撤离,不能够再进行追踪报道了。当时也是正好在“大阅兵”前夕,一切需要稳定。这个时候我的做法是什么呢?别人可以撤,我坚决留下。我可以不报道,但是我不能够停止记录,这是我的最基本的态度。

随后的一周、半个月和一个月,我都先后多次去现场记录它整个过程,包括上万个家庭受灾后的这种安置的困局。

《新京报》在这个过程中也连续给我发了多个版的报道。这些报道实际上也让报社承担很大压力,所以说我做的这些报道它不是我个人的力量,是整个团队的力量在支撑着我。

这个报道是在湖南,这个地方叫桃源。它这儿有一个铝厂,是全球民企五百强,是湖南省排前几位的纳税大户。它造成的癌症村,还有大量的水污染、土壤污染、森林污染,没有人去触碰它。后来我就做了一周的调查,做出了这篇报道。

这篇报道出来之后,这个企业的二把手给我打电话说:第一,你帮我把所有网上的稿子撤掉,因为网上的报道写的是癌症村,对他们刺激很大;第二,我是管钱的,我给你打电话没有第二个人知道。我说,等一会儿,等一会儿,其实他不知道我一般带着两个手机,一个手机免提,一个手机录音。然后我说,你继续说。他跟我说多少钱都可以什么什么的,跟我讲了很多条件。

第二天我就写了一篇手记发出来了。

发出来之后他们恼羞成怒,通过他们的关系——有钱能使鬼推磨嘛——又找到上级主管部门给我写了二十条罪状,要求《新京报》道歉,要求把我清理出记者队伍,说我做假新闻。他们同时在官方微博、官方网站写文章攻击我,弄一大堆水军咒骂我。

后来我们报社领导王跃春找到我,跟我说这个情况。我说,我手里有更厉害的证据,足以让对方的这个负责人入刑。她说,那我们再去做追踪报道吧。当时《焦点访谈》找到我,说想做这个追踪报道,我说,正好我手里边有非常详实的证据,跟我走吧。第二天我们就进入了现场,第三天我就做出了追踪报道。

这个报道之后,当地的环保部要求他们做了24项整改,我还专门看了它那个24项整改的指标。然后,他们把所有的官方的网站、官方的微博污蔑我的内容全部撤下来了。这个事件也平静过渡了。

有一个省的县委常委,他是和我多次交锋之后成为朋友的。他说,陈杰,你是个好人,你能不能改行。我说,为什么?他说,太危险了,你这个报道影响了我们一大批官员,这些人都想各种方法构陷你,我听到都胆战心惊。

但是还有另外一种声音。当时我做一篇报道的时候,接到了一个短信,他说,谢谢你救了我。我就打电话回去,他始终不接。后来春节的时候,他给我发了一个短信,他说他是谁,他说现在这个事情风平浪静了,我敢跟你说了,谢谢你。还有更多的像他这样的人,会在春节的时候还有平时不断地问我的状况,会给我寄咸菜,寄各样的东西。所以说我朋友特别多,这是我真正的动力,我一直觉得我不是一个人在战斗。

最近大家知道的悬崖村这个事件。悬崖村在凉山彝族自治州,目前学界也是比较空白的一个区域,因为凉山是目前中国最贫困的地区,中国要求凉山在2020年脱贫。全国两会的时候凉山州委书记当场表态,说2019年脱贫,我做过直播。去年和今年,我在凉山很多地方做了调研。凉山,用一个著名的学者的话说,“三十年前是什么样,现在还是什么样”,很多地方甚至还不如三十年以前。所以说用三年的时间解决三十年的问题是非常匪夷所思的。

这个地方叫阿土勒尔村,彝族居民大概占百分之九十几。过去战乱的时候,他们在这个悬崖村上面一夫当关。

这个悬崖村我是在一个更高的梯上拍的,向下那个楼梯的山层是中间的那一梯伸出来的。进入这个村的这条路上面有十七个天梯,也就是藤梯。有的是垂直的,最高的一百多米,村民和小孩都从这个地方上下。实际上入村有好几条路。其中,一条路只有三个月的枯水期才能够走,而且也非常艰难;有一条路可能要走七个小时;另外的一条路已经废弃了。

这几条路死了很多人,包括这个天梯,多年以来死了有十个人。我就特别想去看。后来我徒步五个半小时进入了这个地方。在这个地方采访之后,我了解到这个村里面有十八个孩子在村下面的小学里读书。这个小学它的落差只有八百米,但是一般外面人进来得三到四个小时才能上得上去。小孩的体能非常好,一般用三个小时就可以,像猴子一样爬得特别快。后来我就拍摄了天梯上的放学路。

这个男士叫陈古吉,小孩叫陈木黑,六岁。他每次接他儿子的时候要带着背包绳把他拴着,防止他滑倒。

这就是他们走的路,脚下都是万丈深渊。

我第一次走的时候非常害怕。当时为了做这篇报道,我从山上提前跟家长下来,然后从下面又把孩子送到山上再下来。因为我平时训练,抗风险能力很强,所以我胜任了这个采访的工作,视频、照片、文字,所有的东西全部搞定。

这就是孩子背着沉重的书包在上学的路上。当我用无人机拍这个画面的时候,我当时就震惊了。

后来我在我微博里说,希望我的这个照片能够打动更多的人,让更多的人汇聚力量来改变这里的现状。

我是5月14号拍的,5月24号发的。正好汪洋副总理在凉山考察,因为凉山是扶贫攻坚的主战场。他看到这个事件之后,就跟州里面和省里面问这个事。结果他们哑口无言,因为他们不知道这个事,不知道这个现状。这么多年死了这么多人他们根本不知道。当天晚上,他们通过各种渠道找到了我,要求做一个平抑舆情压力的稿子。后来那个中间人就把当官的说了一通,他说,你这是不可能的,只有如实地把你的解决方案拿出来。

后来我电话采访了州委书记,采访了县委书记,第二天做了一篇追踪报道。州委书记表态要按照我的意见建一个带扶梯的道路。首先解决孩子上下安全问题;第二,让规划部门到这个地方设计一条道路,把四个悬崖村贯连到一起。实际上这里是四个悬崖村,有198个孩子在山上下来读书。这个学校在四个悬崖村里边是状况相对稍微好一点的。

在这个报道之后,全国的媒体、公益组织,还有官员频繁地去造访这个地方。但是我没有去,我一向不相信政府的表态,我只相信行动。我每次打电话给地方官员的时候,问怎么样,路修了没。他说正在修、正在修。我问老百姓,修了没有,老百姓说没有啊。所以我更相信老百姓,当然我更相信自己的实地考察。

5月31号,我带着报社四人的报道组,带了视频直播的报道组一起去了。我们第一天做了七小时的直播。从学校到天梯路,就看你们到底修了没有。什么地方断的,什么地方没有护栏的,所有的这种危险的地方我都把它记录下来,同时给出解决方案。因为我找了专家谈了,著名的探险家杨勇先生跟我讲了很多解决方案。在直播的过程中,我把他说的问题和解决方案都陈述了。

在6月1号到6号,我们先后做了十个版,再次把这个事情推到风口浪尖。

在这个过程中,四川省还几次想让我们停止这个报道,但是我们报社顶住了。我们的总编说了一段非常让我感动的话,她说,我们所有人欠孩子一条路,我们必须要做,再大的压力一定要让这条路能够通达。

在6月6号,孩子们上学的那一天,我们所有的视频报道组准备直播孩子天梯上学的这个路,那将是非常震撼的。但是在我们到达悬崖边的时候,村干部接到电话,县里面要求孩子们不能走天梯,必须要绕道走。我就跟着他们去绕道走。绕了六个半小时,走的都是断桥、隧洞、泥石流,所以天梯这条路反而是最直接的一条路。孩子们走下来之后说,我再也不想走这条路了。家长说,我宁愿不让孩子上学也不愿意再绕道了。

孩子一个个都累成这样。

实际上,悬崖村只是整个凉山问题的冰山一角,它也是我现在所做的社会影像调查的其中的一个点,我将以悬崖村这个点来展开更多的对当地的调研。我们还有一个想法就是寻找解决方案。我们所有的报道不是批评政府,是跟政府一起探讨,找到一个解决方案。大家都要诚实地面对现实的困境,找到解决问题的方法,这样的话才能够共同地推动这个社会的进步。

作为这个职业的人,我最喜欢的是王尔德这句话:不服从是人类与生俱来的美德。它将成为我职业的一种最基本的信仰。