如何將專業知識、深度調查轉成有趣、易懂的新聞產品,併產生轟動效應?全球各地的新聞人紛紛聯合程序員、設計師,嘗試新聞敘事的新方法,優秀報道應運而生。欲知詳情,請看深度君的最新編譯,還可參考另一乾貨帖《藉助公開資源,全球記者開發了哪些調查好工具?【內附工具精選】》。

商人、政客用離岸公司逃避稅務、挪用公款或接收賄賂,大多數人可能多少都有耳聞。但直到幾個月前,一項波及全球的泄密調查才一一坐實這些名字對應的銀行戶口,拿出的確鑿證據引起全球熱議。像這樣有全球影響力的報道,是每位記者夢寐以求的。

但是,像這樣僅憑揭露真相便牢牢俘獲觀眾的報道可遇不可求。在日常新聞中,要想讓公眾關注報道,不僅需要書寫事實、而且讀來可信、有趣。這很難,在數字時代就更難了。信息流源源不斷地從移動設備傳送而來,像卷着泥沙的滾滾江流,將原本可信的報道變身假聞、事實、流言的混合體。如果記者想幫讀者了解事件和起因,剝離冗餘信息的干擾,不僅要找到好故事,還要將講述變成藝術。

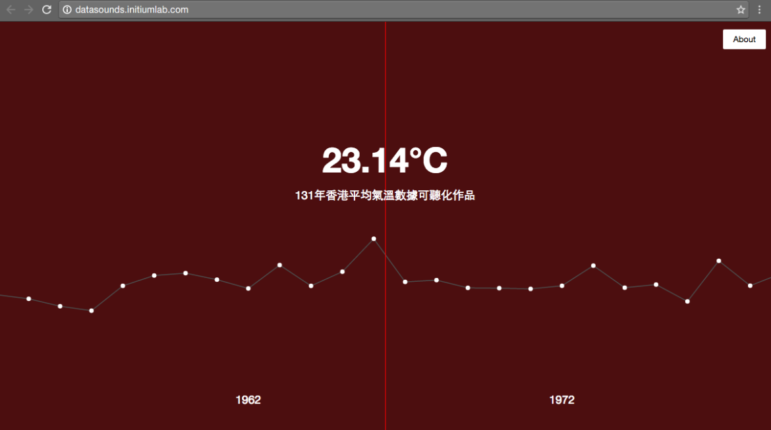

獨創性的敘述方式在全球各地都有例證,比如拉丁美洲人擅長的長篇文學新聞。今年,薩爾瓦多的獨立媒體El Faro就以其動人的寫作及紀錄片,榮獲“加西亞·馬爾克斯美洲新聞獎”的卓越貢獻獎。其他地區的媒體也不乏佼佼者,例如香港新興網絡媒體端傳媒,曾做過可視化作品“香港氣溫狂想曲”,用音符代表香港過去131年的平均氣溫,奏出一支氣溫樂曲。

還有一些媒體則專註於將內容變得通俗易懂,從許多相似的報道版本中脫穎而出。例如美國媒體Vox.com,它們在《民主黨郵件泄漏事件全解析》(DNC email leaks, explained)中解釋相應名詞,增強故事延展性。紐約時報開設的網站Upshot,撰寫科普貼分析如何讀懂美國總統大選選情。南美厄瓜多爾的GKillCitycom和Vox類似,在 “聯合國對厄瓜多爾人權問題的建議”一文中給關鍵詞添加鏈接。

簡化敘述的好用工具還有:梳理事件的時間軸,定位事件的地圖,或者交互式多媒體上交叉展示的地點和時間——正如吉爾吉斯斯坦網媒Kloop製作的交互式多媒體項目,講述首都比什凱克一處森林保護區因無節制的開發而逐漸減小消失的故事。

對話是最好的敘述方式。最近發生的土耳其政變中,土耳其電視媒體Medyascope記者在移動端視頻軟件Periscope上直播政變經過並加以解讀,這使他們更貼近觀眾。新聞機器人也是為敘述增添趣味的新玩法,尤其適於報道足球、選舉等大眾普遍熱衷的話題。

“政治新聞機器人”(politi_bot)

西班牙大選期間,美國西班牙語電視網Univision(悠景傳媒)用“紫色機器人”(Purple Bot)報道兩黨初選的情況,一下子漲了幾千個粉。開發此類新聞機器人其實不難。

另一個出色地報道了西班牙大選的“政治新聞機器人”(politi_bot),則是由兩位年輕的西班牙創業者在聊天應用Telegram上做出來的。

新聞機器人的出現,表明記者和程序員開始一同思考全新的敘事方式——如同在創造藝術作品時,創作者需把作品的內容和形式放在一起考量。

新聞傳遞信息、吸引互動的潛力,取決於記者和程序員的合作有多深入。這種合作的成果可以是新聞遊戲——比如,ProPublica開發了一款名為HeartSaver遊戲,玩家可以藉此了解紐約醫療服務在應對突發心臟病時的不足之處,還能切身體驗病人緊張焦慮的情緒。又比如中國財新媒體設計的《像市長一樣思考》,受眾在遊戲中的任務是幫一位中國市長減少大氣污染。在展現事件影響上,這些遊戲有時比很多媒體報道還要有效。

政治環境嚴峻時,講真話可能威脅自由乃至生命安危,許多記者由此成了文字遊戲專家。此時,恰當的政治幽默通常能傳遞真實的信息。亞美尼亞傳媒實驗室(medialab)就用諷刺漫畫來表現他們國家的政治圖景。

一言蔽之,數字時代敘事最重要的就是創新。要打破常規,站在觀眾的角度思考,和藝術家、軟件工程師等專業人士一同協作。訣竅是增加日常新聞的趣味和互動,追求深度,秉持嚴謹,既要吸引眼球,也要始終追求真實。

案例分析

新聞也能做成漫畫?在Graphic News上看漫畫就可以了解新聞。這家意大利網絡媒體由記者和漫畫家共同運營,探索新的方式呈現新聞和非虛構作品,目標是生產數字媒體作品,為移動端及電腦界面嘗試多種圖像和版面設計。深度報道里複雜的經濟、科學或社會問題就此變得簡單易懂。優秀作品包括關於中國交通演變的《在北京城裡騎摩托車》(The Magin: Riding a Motorcycle in Beijing)和講述意大利最後一家精神病院關閉的《最後的瘋人院》(The Last Madhouses)。

獨立網媒Meydan TV也是創作諷刺漫畫的好手,他們的作品在社交媒體上有很高人氣。其中一幅諷刺格魯吉亞尋求歐盟簽證自由化的漫畫在臉書上閱讀量高達一百萬。

覺得靜態的圖像不過癮,還可以看津巴布韋的電視媒體Zambezi News諷刺脫口秀。從選舉投票的暗箱操作到政府腐敗無所不嘲。他們的“假新聞”欄目由三位喜劇新聞主播主持,喜歡來回切換演播室和現場場景,塑造了一系列性情暴烈的角色和滑稽短劇。

形式有趣,自然受到熱捧。一開始,他們通過廣播電台、活動團體、社交網絡和視頻網站YouTube發布內容,就應觀眾要求製作一萬張DVD,分發給城鄉居民。如今,近600萬津巴布韋觀眾看過這個節目。

荷蘭新聞創業媒體Hackastory不生產原創故事,而是鼓勵記者尋找創新的角度和想法。Hackastory由一名記者、一個程序員和一個跨媒體研究學者共同建立,以助力數字敘事的跨專業協作為使命,不斷試驗和學習新穎的敘事方式。他們組織全球的“編程馬拉松”活動,讓記者、程序員和設計師一起工作,在兩天內製作新聞產品原型,堪稱“新型新聞實驗室”。

德國的創新新聞編輯室CORRECT!V主打數據和調查報道。它同樣在嘗試多種敘事模式,將科技、藝術和數字工具融入傳統的調查新聞。他們的圖文小說《白狼》(Weisse Wölfe),用插畫再現了記者David Schraven和Jan Feindt潛入魯爾地區納粹極端主義分子團體、逐漸揭露其國際關係網的驚險經歷。故事的印刷版原是免費發放的,後來團隊發現故事極受歡迎,又重新加印,在幾天內便銷售一空。

原文A New Era for Storytelling發表於開放社會基金會(Open Society Foundation)獨立新聞項目2016年7月的簡報,全球深度報道網經授權轉載編譯。

María Teresa Ronderos是開放社會基金會(OSF)獨立新聞項目的總監。該項目旨在推動全球優質媒體進步,尤其關注民主轉型國家。Ronderos此前在哥倫比亞雜誌Semana工作,也是報道哥倫比亞武裝衝突的網站VerdadAbierta.com的聯合創始人和編輯。在2013年,她和VerdadAbierta.com的團隊因最佳調查報道贏得了哥倫比亞頂級新聞獎西蒙·玻利瓦爾獎。

María Teresa Ronderos是開放社會基金會(OSF)獨立新聞項目的總監。該項目旨在推動全球優質媒體進步,尤其關注民主轉型國家。Ronderos此前在哥倫比亞雜誌Semana工作,也是報道哥倫比亞武裝衝突的網站VerdadAbierta.com的聯合創始人和編輯。在2013年,她和VerdadAbierta.com的團隊因最佳調查報道贏得了哥倫比亞頂級新聞獎西蒙·玻利瓦爾獎。

編譯/梁思然

編輯/周煒樂,王一葦