環境與氣候變化深刻影響自然與人類社會。在第二屆亞洲深度報道大會上,三位南亞記者——地球新聞報道網(Earth Journalism Network)和中外對話合作的第三極項目(The Third Pole)南亞總監Joydeep Gupta、《南亞環境在線》(South Asian Environmental Online)雜誌及第三極現任尼泊爾編輯 Ramesh Bhusal、尼泊爾獨立多媒體記者Rajneesh Bhandari,共同帶來了相關領域的經驗分享。

為何要報道氣候變化?

Bhandari 2014年的報道,《生活在恐懼之下的珠穆朗瑪山民》(Living with Fear in the Everest Region),為讀者揭開了氣候變化在世界最高峰周邊地區暗流涌動的真實模樣。

被稱為雪山之國的尼泊爾,境內有3252座冰川和2300多個冰川湖泊。2011年國際山地綜合發展中心( 根據報告,Bhandari開始了14天深入喜馬拉雅山區的行程,實地探訪冰湖情況。

根據報告,Bhandari開始了14天深入喜馬拉雅山區的行程,實地探訪冰湖情況。

Bhandari尋路多個村落——這些地方曾在登山必經之路上,現都已被河水淹沒——發現了早已遷移的1977年洪災受害者。那一年,受氣候變暖影響,一場由冰湖潰決引發的都德柯西河(Dudhkoshi River)洪水,在深夜裡迅速吞沒了沿岸的數個村莊,帶走了幾個寶貴的生命以及村民本已貧乏的財產。當地村民告訴Bhandari,他是災難以後第一個入山採訪他們的人。無人關注的山民恐懼於洪水的力量,無奈之下只能訴諸神靈——靠在河邊撒“聖米”祈求河水不再泛濫。然而此後至1998年,喜馬拉雅山區又遭遇了7次洪災。

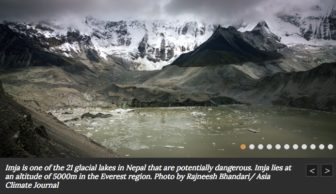

伊姆扎湖,位於喜馬拉雅山南坡,21個有潰決風險的冰湖之一。攝/Rajneesh Bhandari

一路上,Bhandari用影像記錄了壯麗的雪山、正在消融的冰川以及河流沿岸村民的生活,他們的無助與憂慮,最終配合文字,製作完成多媒體報道。這份報道傳遞了一個明顯的訊息:氣候變化已然危及到人類的生存,而世界最高峰腳下的社會卻忽略了、甚至試圖無視種種信號。

印度記者Gupta對此深有同感,“出於對保持社會穩定的考慮,政府不喜歡討論氣候變化的影響,科學家和媒體在日益惡化的環境問題上常遭噤聲。”Gupta補充道,但正因如此,才更需要專業的環境報道,讓公眾知道當下最緊要的任務是什麼。

如何報道?

Gupta認為,環境問題最忌誇大報道。記者報道時應參照經多方引用過的權威研究,確保報道採用的證據真實可信,並最好掌握一定數據挖掘與分析等技巧。面對收緊的環境報道空間,Gupta建議記者多向獨立學者、智庫和如世界氣象組織(World Meteorological Organization)這樣的國際機構尋求資源和幫助。地球新聞報道網上也有不少報道手冊,為記者提供報道資源和技術上的指導。

Gupta推薦記者們持續關注政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC)發布的各項報告和消息。該委員會是聯合國旗下的跨政府組織,由世界氣象組織、聯合國環境署於1988年合作成立,專門研究由人類活動所造成的氣候變化問題。另外,關於海岸、山脈、冰凍圈、極端天氣等的特殊報告也會反映氣候變化的蛛絲馬跡,值得關注與挖掘。

加入全球氣候關注網絡,能讓記者的信息源更多元。第三極的郵件新聞訂閱服務,在社交媒體上的動態(谷歌、臉書主頁和推特@third_pole),地球新聞報道網和各地環境關注小組等,都能助記者獲得第一手氣候變化資訊。

如何能搶到獨家環境報道?Gupta說,記者要報道災難隱患而不要等到災難發生,這就要求記者平時既要緊跟上文提到的各種資訊,又要培養敏銳的判斷力。

如何能搶到獨家環境報道?Gupta說,記者要報道災難隱患而不要等到災難發生,這就要求記者平時既要緊跟上文提到的各種資訊,又要培養敏銳的判斷力。

環境報道與數據的結合:

環境報道越來越離不開對數據的應用。通過對環境數據的分析解讀與可視化呈現,報道能讓讀者更直觀了解環境問題的嚴峻性與問題解決的緊迫性。

Bhusal長期跟蹤興都庫什—喜馬拉雅山脈地區(Hindu Kush Himalayan region) 的氣候數據。他提到,這個地區的自然條件非常脆弱,卻又嚴重缺乏監測和評估。該地區周圍複雜的地緣政治(中國、印度、尼泊爾三國交界)使得數據收集與共享變得困難。由於得不到各地足夠重視,加之受到自然環境以及尼泊爾當地測量與監測設備和資源缺乏的限制,很多環境數據都無法採集。目前已獲得的數據信息的格式也難以複製利用。

以下是他處理氣候數據方面的一些個人經驗。

數據格式問題

- 最方便的處理格式包括Shapefiles,GeoTIFF,KML,便於可視化數據。

- 一般來說,Excel表格或者csv.文件是處理數據的首選,但環境科學還涉及地理空間信息,最好通過地圖呈現。

氣候數據平台

- 第三極正嘗試把數據庫轉換為多種格式,更便於記者採用數據。

- geojournalism.org和geo.thethirdpole.net,為記者提供環境數據處理與分析方面的教學與培訓;

如何得到更可靠的環境數據?

- 大多數數據,包括水資源、降雨量和氣溫等,都由政府測量和掌握,有需要應向政府部門申請索取;

- 地區研究中心(如ICIMOD)和高校也是不錯的數據來源,但版權和保密協議等問題需要慎重考慮;

- 最佳方案是與科學機構合作,共同收集數據。

參考資料

可視化工具推薦

- Carto

- Mapbox

- GeoNode

- Infogr.am

(關於Carto與Infogr.am這兩款工具的詳細介紹,可回顧深度網舊文《地圖可視化製作和數據平台精選》、《Office都能一鍵製圖,還有哪些可視化神器被你忽略?》,以及《2015數據可視化精選:35款好用工具,搞定信息圖+可視化》。還有更多數據可視化工具等你探索。)

編輯/Ivan Zhai

更多環境報道資源:

想知道更多會議乾貨?請關注全球深度報道網(cn.gijn.org),微博@全球深度報道網及其話題#報道亞洲16#、微信“全球深度報道網”(ID:gijn_cn),Twitter @gijnCh帶來的系列分享。我們的最新報道有:

《報道亞洲 | 對話“聚焦”小組前編輯:我們靠交談“鑿”破銅牆鐵壁》

《報道亞洲 | 為少數族裔與弱勢群體發聲 勇氣之外記者還需哪些技巧》

《報道亞洲 | 卧底調查是與非:亞洲獨立媒體的暗訪案例與經驗分享》