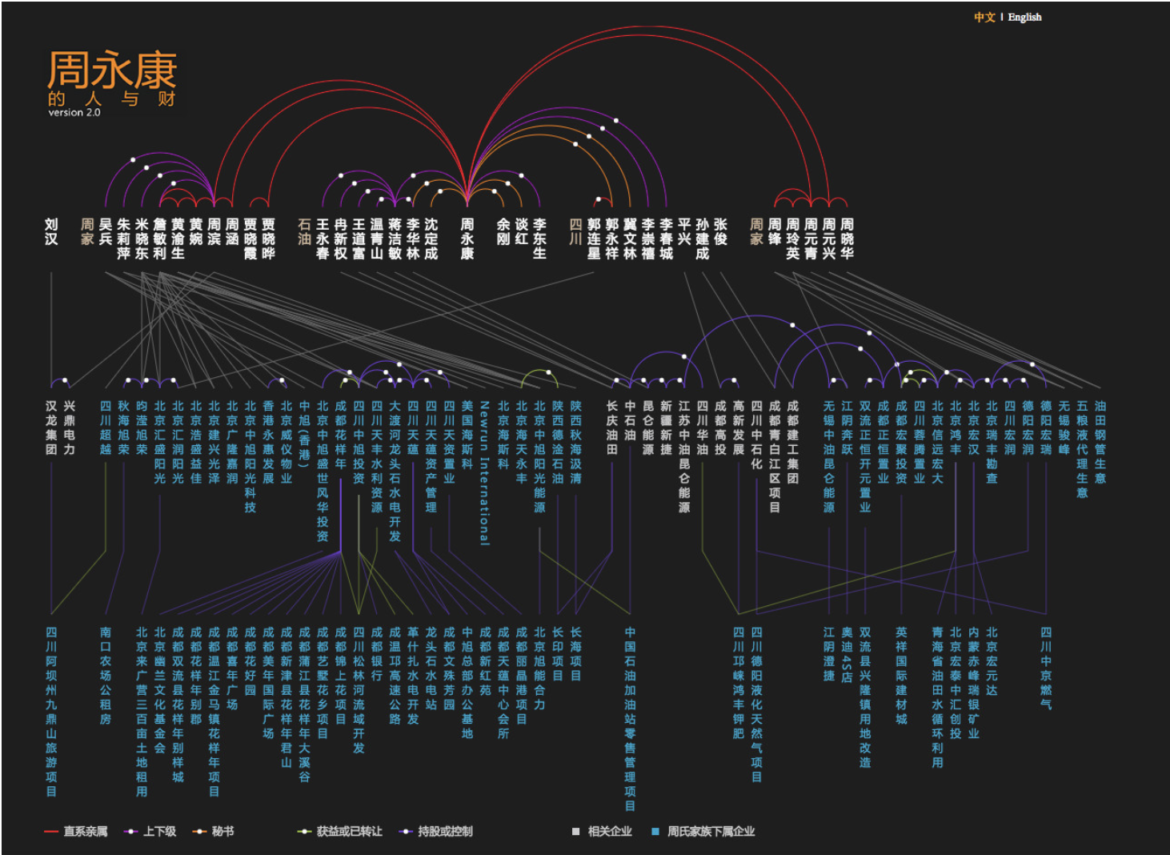

2014年7月底,前中央政治局常委、政法委書記周永康因嚴重違法違紀被中央開除黨籍,多名部下和親屬被帶走調查。消息一出,中國新聞機構紛紛發表相關調查報道。其中財新傳媒數據可視化實驗室出品的《周永康的人與財》以互動頁面的形式清晰展現事件中千絲萬縷的關係網,點擊量超過400萬。該作品獲得了亞洲出版業協會頒發的“卓越網絡新聞獎”優秀獎,以及世界新聞設計協會(SND)多媒體設計獎特稿(單一報道)優秀獎等;同時該作品也被認為是中國數據新聞的代表性作品。

該作品的創作者,《財新》前首席技術官,數據工場創始人兼CEO黃志敏被稱為“中國數據新聞第一人”。近日,黃志敏做客美國東北大學,與該校新聞系學生分享中國數據新聞的發展,並介紹中國的數據開放進程。

黃志敏做客美國東北大學與該校新聞系學生分享中國數據新聞的發展。

作為“中國數據新聞第一人”,在設計《周永康的人與財》作品時您是如何想到運用數據可視化來呈現新聞的?

黃志敏:這些年我最關注的事情是怎樣利用技術來幫助傳統媒體轉型,來應對傳統媒體不斷下滑的情況。所以在這個作品的完成過程中,我想採用數據新聞這種方式來介入新聞內容的生產。另外,在此之前我們已經做了一些數據新聞作品,積累了一些經驗。當我拿到這篇幾萬字報道的時候,我覺得它非常適合做數據新聞。就這篇新聞來說,文字報道有短處,也就是說,文章太長的話會沒人看。但是做數據新聞不怕內容多,就怕內容少,數據越多越豐富就越容易做。所以當時我覺得這樣一個新聞報道做成數據可視化的形式是非常適合的。

在完成這個作品時需要處理分析大量的數據,那麼處理數據的時候您使用了什麼工具?

黃志敏:我們用了Excel整理以及處理數據,把數據做成交互性的線條,還用了HTML和JavaScripts等編程技術將它可視化。雖然編程的難度是比較高的,但是我的團隊夥伴編程能力非常強。我們從13年年底開始做,一共花了三個月時間完成;然而直到2014年7月29日周永康被判刑後,才正式發布。

那您認為《周永康的人與財》如此成功的因素有哪些呢?

黃志敏:這個作品那麼成功是有很多的因素的。首先來講是它的選題,選題決定了作品有多少關注度。但是關注度高的選題,做的人也會多,那麼怎樣能夠吸引更多的注意力就是一個非常關鍵的點。當時有很多媒體包括新浪、網易等,都在準備這方面(周永康貪腐)的數據新聞。但《周永康的人與財》這個作品完成後最吸引眼球,這跟它的內容量和表現形式有特別大的關係。我們用了線性關係和動態交互表現了周永康的人脈和利益關係,非常直觀。其次就是我們的團隊協作,同事們寫代碼的能力很強,提供了堅實的技術支持。而且,記者為這個報道提供了豐富的內容,他們確保了數據的質量。另外我們有充足時間去準備這件作品。這些因素共同作用才使得這個作品很成功。

在《周永康的人與財》作品中,鼠標移到相應人名,右側可滾動顯示此人相關信息。

怎樣的新聞題材適合用數據可視化來表現?

黃志敏:首先數據可視化肯定更適合做深度報道和調查性報道。因為這些題材的信息量較大時效性較弱;相反突發性新聞時效性很強,記者不可能有充足的時間來收集數據,所以深度調查更適合可視化。比如我們關於北京學區房的作品,也做了三個月,只要是時效性不強,數據豐富的新聞,我們都可以考慮用數據新聞來表現。突發性新聞也可以做,只是設計會簡單一些。

圖片來源:數據工場作品 ——《搶灘學區房:三個家庭的焦慮與選擇

當得到數據之後,我們應該如何選擇合適的表現形式呢?

黃志敏:其實我們現在看到的各種各樣的圖形,歸根結底大概是20多種基礎圖形的組合、疊加、變形而形成的。首先我們要掌握這些基礎圖形的用法與特點;其次,要通過多看和多實踐去積累經驗,幫助我們能夠快速反應出什麼樣的數據適合用什麼樣的圖形去呈現。其實,數據和圖形的對應關係是有一定的規律性的。舉個例子來講,如果我們拿到了波士頓地區的年度稅收數據,如果想要表現近年來的稅收變化,幾乎可以肯定折線圖或柱狀圖是最合適的表現方式了。

您認為一個理想的數據新聞團隊需要什麼樣的人才?

黃志敏:首先,數據新聞是一個複合型的學科。我們需要技術人才對數據進行快速分析處理以及程序開發等支持;也需要設計師優化產品外觀;更需要新聞人才用數據講故事的能力。通常在別的領域,這三個圈子的交流是非常少的。然而,由於數據新聞的複合性,我們需要這三類人才掌握彼此的基礎技能,以促進相互合作,提升工作效率。比如說,做設計的人最好要知道新聞是怎麼講的;那麼做新聞的人也要知道技術是怎麼實現可視化的。大家相互都掌握對方的知識,團隊才能夠更有效地溝通,這是非常重要的一點。

您是如何看待中國的開放數據發展的?

黃志敏:中國的數據開放跟美國是存在一定差距的。但隨着政府鼓勵推動數據的開放,現在有不少大城市像北京、上海等,已經有了越來越多的開放數據。如果我們需要某個公司的財務報表來做報道,查找財報的方法有兩種:對於上市公司,我們可以在證交所找到;而非上市公司,我們可以通過去工商局查找年檢報告來獲取財報信息。

您認為我們應該如何快速查找我們需要的數據?

黃志敏:以我的標準,我肯定會去官方網站查。首選的是政府部門以及主管單位的官方網站,因為這些官方渠道發出來的數據具有權威性,所以這些數據是準確可信的;還有各種官媒以及黨媒,如新華社、《人民日報》等;然後才是第三方調查公司提供的數據——但是我們在使用前需要對這些數據多方查證以保證準確性。

對於想要進入數據新聞或數據可視化行業的人,您認為應該如何準備?

黃志敏:我認為跨界人才在這個領域是非常稀缺的,比如說寫代碼是最基礎的技術要求,只要懂邏輯,寫前端代碼並不困難。所以我建議如果要進入這個行業的話,基礎的編程語言如Python和R,至少得會寫會用。除了會報道、會設計、會編程等自身硬件條件之外,個人的學習能力、應變能力和執行能力也決定了一個團隊是否能做出優秀的數據可視化作品。

您對中國數據新聞的發展有什麼看法?是否會在近年內成為新聞行業的大勢?

黃志敏:數據新聞其實是新聞的一種新的表現形式。我們原來有文字,後來有圖片、聲音和視頻,那麼現在又多了一個手段,就叫數據新聞。所以它跟傳統媒體是平行的,並不是取代的關係。數據新聞有它的定位和價值:有些內容適合做數據新聞,有些題材就適合用文字直接寫出來。

我覺得學好數據新聞對個人的發展有很大的好處。首先,中國的數據新聞需求非常大,有越來越多的媒體正在建立數據新聞團隊,也有更多的高校在開展數據新聞課程,因此行業缺口很大。其次,通過掌握不同領域的技能,對於個人能力的培養和思維的開闊也有很大幫助。因此,學好數據新聞的年輕人將是未來媒體行業非常渴望的人才。雖然傳統媒體行業看似不景氣,但它的新聞價值觀可以用新的形式,如數據新聞,保留下去。

採訪、編寫:蘇若冰、任雨萌

本文首發於Storybench,全球深度報道網經授權轉載。

相關閱讀: