圖片:Wayne S. Grazio / Flickr

美國的政治兩極化到底有多嚴重?和平與衝突研究機構 Beyond Conflict 與賓夕法尼亞大學的新研究顯示,民主黨與共和黨都有四分之一的人支持對另一黨有害的政策,即便這些政策也會對國家造成傷害。

而這種不信任感有多普遍呢?皮尤研究中心(Pew Research)發現,55%的民主黨人和49%的共和黨人都對對方感到“害怕”。

這與宗教主義很像,也改變了新聞業的遊戲規則。因為民主黨與共和黨之間的這種“負面黨派立場”,導致媒體受眾選擇性地忽視或誇大記者呈現的事實。

對立的黨派愈來愈少接收到相同信息,而且由於心理過濾機制,例如堅守的宗教價值觀、地域性,特別是“確認偏誤”(confirmation bias)——人們會自動傾向支持他們現有觀點的證據,使得人們會對相同事實作出不同反應。

而兩極對立本身,理所當然地,也已經被好幾家新聞媒體選作核心商業模式。

截圖:負面的黨派立場如今是布賴特巴特新聞網(Breitbart)最關鍵商業模式。

“感到威脅時是不可能保持好奇心的。在這種高度戒備的狀態下,我們會不由自主地覺得需要悍衛自己這一方、攻擊另一方……無論如何,再多調查報道或解密文件都不會改變我們的想法”。這是記者阿曼達·雷普利(Amanda Ripley)在她的 Medium 文章 《敘事複雜化》(Complicating the Narratives)中,對最極端的美國選民心態的描寫。

舉個例子,兩年前,《紐約時報》的一篇普立策獲獎報道揭露,美國總統特朗普(Donald Trump)的財產是其實是他幫忙雙親逃稅而獲得的。這篇報道被一些專家譽為史上最完美的調查報道之一,但它絲毫沒有動搖共和黨認為特朗普是白手起家的堅定信念。

讓保守派接觸新的或令人不悅的事實是更大的挑戰,因為大多數共和黨人以及傾向共和黨的獨立人士,在美國30家最老牌的新聞機構中僅信任其中7家。自2014年以來,這個群體對媒體的信任度也普遍下降了15%。三分之一的共和黨人僅僅依靠單一信源——福克斯新聞(Fox News)來獲取選舉信息。相較之下,多數民主黨人對這30個新聞來源中的22個表示信任,並仍然普遍相信記者提供的事實。

更糟糕的是,特朗普總統還將媒體稱為“人民的敵人”。

自上世紀90年代以來,美國溫和的“中間派”——包括搖擺選民——一直在萎縮。但政治學者對一種現象更加擔憂,即美國人越來越不惜代價地想要讓對方輸。布朗大學和斯坦福大學最近的研究顯示,這種被稱為“情感式兩極化”的負面黨派對立在美國的增長速度比其他西方民主國家快得多。

因此,在11月3日這場影響重大的美國大選前,無論記者的報道有多完美,他們可能都無法影響大多數黨派色彩明顯的美國人。但記者可以通過避免刻板印象及不要按下助長分化的的按鈕,來接觸更廣泛的受眾。

首先,他們應該認知到,在對手黨有多少人抱持極端觀點這件事上,媒體助長了這份誇張的誤解。研究組織 More in Common 的報告顯示,媒體難辭其咎,因為“大部分時間”都在讀新聞的美國人的觀點,比起那些“只是偶爾”讀新聞的人扭曲了三倍。他們的調查指出,布賴特巴特新聞網、美國右翼電台主持人拉什·林博(Rush Limbaugh),以及肖恩·漢尼提秀(the Sean Hannity Show)對於對手黨的態度的誤解最多。

也許最驚人的是,49%的民主黨人和47%的共和黨人都誤解對方只是因為黨派色彩所以不喜歡自己。但事實上,最近的研究表明,雙方只有18%的人真的不喜歡另一派的人。

做出一些聰明的調整可能有助於讓一些黨派人士、一些在美國政治中不斷縮小的中間派、以及一些本來可能不會投票的人,接收到一些新的事實──而這可能會有重大影響。

通過採訪記者以及研究受眾參與的編輯,全球深度報道網找出十幾種記者可以使用的技術,來增加不同受眾至少“接觸”或吸收事實的機會。

用複雜性和坦誠殺出重圍

“當我們……就一個複雜的議題提供一篇複雜的報道時,我們真的看到了讀者的參與度”,《大西洋》(The Atlantic)的受眾研究資深主管艾米麗·戈利葛斯基(Emily Goligoski)說。“這聽起來可能與(盡量精簡輕巧)的數字報道指南相反,但針對我們的新冠疫情長篇深度報道的來信數量之多,顯示讀者對這類複雜報道的反應;一封郵件上寫:‘我本來不想讀這個,但我很高興我讀了’。”

戈利葛斯基還指出,讀者對報道中的假客觀和平衡報道感到惱火,比如籠統地說,任何被報道的不良行為“雙方”都會發生。

“我們聽到的是:‘當你誠實地告訴我你的立場,這讓我有更多而不是更少的理由去信任你’”,她說。

專家表示,媒體對於看似中立的努力——就像這個《紐約時報》的標題——只會加深兩極化和對媒體的不信任。憤怒的進步派人士痛批這個標題,稱其嚴重斷章取義、不正確,而一些保守派則說它假客觀。《紐約時報》後來改了標題並且道歉以作為回應。《紐約時報》網站截圖。

提高報道的複雜度與透明度——以及少用敏感詞彙、虛假的平衡報道的和情緒性的字眼——成為受訪專家在接觸兩極化的美國人時最常見的技巧。他們還建議:只需要問一句“還有什麼是你想讓我們知道的嗎?”,調查記者也可以成為公眾的獨立調查員。

雷普利曾為《大西洋》和《時代雜誌》寫過有關人類行為的文章。當被問及記者能否在11月3日的選舉前觸及立場極端的美國民眾時,她表示悲觀。她說,因為信任不可能在兩個月內重建。

相反地,她說,媒體需要確定哪些觀眾仍然信任他們,並確保他們能接收到那些真相與事實。

“研究顯示,人們讀愈多(美國)新聞,他們就愈不了解彼此——我們應該非常擔心這件事”,她說,“美國人認為這個國家比實際上還危險得多;他們的對手也比實際上來得更可惡。在某種程度上,記者必須為此負責。”

雷普利說,有一些“技巧”可以讓讀者理解那些他們可能不想聽的事實。

“一個短期的解決方案是:‘什麼都不要說——只要做一個信息圖表就行了’”,她指出,“我們從研究中了解到,人們似乎更相信用視覺呈現的信息,而不是以文字傳達的數據。”

雷普利指出了政治學者布蘭登·尼漢(Brendon Nyhan)的研究,他任職於新罕布什爾州達特茅斯學院,他的研究顯示,在確認偏誤時,信息圖表的效果更好。“我們傾向於相信自己發現的、而不是別人告訴我們要相信的東西”,雷普利說。“有了一張很好的圖表,你就能得出對這個議題或候選人的結論了。”

她補充,“另一個技巧是,作為一名記者,你得擁有強烈的好奇心——因為如果你真的對某樣東西感到好奇,它是會傳染的。”

民主黨和共和黨針對檢察官穆勒對俄羅斯干預美國選舉的調查所得出的相反結論,說明了確認偏誤的問題。圖: Morning Consult。

傾聽讀者為何有幫助?

但是你要如何在不攻擊對方的情況下,讓更多的保守派接受不悅的事實呢?在田納西州的《今日美國》(USA TODAY)網絡編輯部的互動部門主管大衛·普拉薩斯(David Plazas)說,有蠻多小方法。例如:記者可以考慮用“shooting deaths”(射殺)這個詞來代替常用的“gun deaths”(槍殺),後者在美國是一個敏感語詞,會讓保守派不想讀這篇報道。

自2017年推出專門的“傾聽運動”以來,《田納西人報》(The Tennessean)的訂閱量便有所增加,這也證明了,在不同的政治光譜中人們對事實的接受度增加了。運動包括了創建 Civility Tennessee 的網頁,以及由 Plazas’ Diversity 及 Inclusion Task Force 規劃的社群論壇。

該媒體邀請了各種社群——從年輕的穆斯林到年長的槍支擁有者——來表達他們的意見和關注,並且參與新聞選擇、信息收集和社論。

“2016年,和我的許多同事一樣,我沒有看到特朗普獲勝的過程,”普拉薩斯說,“2018年,我走遍了整個州……我終於明白為什麼這麼多人投票給特朗普了。那是一種被遺棄的感覺,一種被忽視的感覺。我們必須找到新的傾聽方式。”

準確性仍然至關重要,媒體需要積極糾正選舉中的錯誤信息。但是普拉薩斯說,中立不一定得是核心目標。新聞對話一直以來都是單向的。“我們的媒體大樓已經成為孤立於社群外的堡壘。我們需要走出去與人們在一起。這次選舉顯然已經引起了極大的爭議,我認為我們的目標是提出困難的問題並認真傾聽。”

提出逆耳忠言的12個小技巧

- 寫複雜的故事。雖然對立會削減好奇心,但複雜或反直覺的報道可以增加好奇心和媒體信任度。相較之下,受眾參與專家表示,簡單的“好人壞人”故事可能會激怒讀者,即使報道本身支持自己的基本立場。賓夕法尼亞大學的神經科學家埃米爾·布魯諾(Emile Bruneau)博士的實證則發現,複雜的敘事會增加好奇感,簡單的報道則會讓人們感到被看不起。

- 要明白極端的選民的聲音可能是真誠的。記者很容易認為那些說疫苗不好的自由派——或是說氣候變化是騙局的保守派——是不誠實或騙人的,因為相反的證據有這麼多。但研究表明,這些人雖然政治不正確,卻可能是誠實和誠懇的。事實上研究表明,美國人比民意調查和政治新聞顯示的要“好得多”。

- 避免假公正和平衡報道。研究人員和記者一致認為,觀眾往往知道像“雙方皆然”(on both sides)這樣的短語通常是不準確的,並且常被用來當作媒體的政治掩護,而不是為了指出真相。

- 要透明。為了查核特朗普總統對慈善機構慷慨解囊的說法,《華盛頓郵報》的大衛·法倫霍爾德(David Fahrenthold)在推特上直播了他的問題,這樣每個人都知道他在做什麼,所有可能的消息來源都被邀請發表聲明。他報道時的透明度提升了兩黨對他的報道的信心。此外這件事也很有幫助:告訴觀眾為什麼記者會得出某些結論,以及記者不知道什麼,就像《洛杉磯時報》在該報的新冠病毒追蹤器中坦率地聲明他們對新冠肺炎的了解有限一樣。

- 避免不必要的敏感詞彙。如果你有理由使用帶有政治色彩的“敏感詞”——比如“伊斯蘭恐怖主義”、“國家權利”或“槍支暴力”——那就用。否則,考慮用其他詞彙來代替,因為研究表明,它們會導致一定比例的兩極化受眾立刻喪失閱讀意願。如果你在選擇“抗議”(protest)或“暴亂”(riot)這樣的詞語時感到矛盾,那麼請向你的受眾說明這種矛盾。

- 專心傾聽。專家說,編輯部應該主動問受眾:“你還想讓我們為你報道什麼?”他們說,記者的認真傾聽可以包括與不同群體坐下來交流、問開放式而不是引導性問題、並邀請消息來源來開展他們的答案。

- 避免一概而論。像“大多數保守派說”或“大多數民主黨人堅持”這樣的歸納被發現具有造成對立的效果,也對媒體信任度有負面影響。在可能的情況下,也應該避免引用不具名的消息來源。

- 在敏感主題上使用信息圖表。研究指出,以視覺呈現的數據可以用文字無法做到的方式突破確認偏誤。

- 避免零和式的報道。一個群體獲得了什麼,就意味着另一個群體失去了同樣的東西。這種新聞風格是2016年選舉報道的一個常見錯誤。

- 閱讀您的讀者評論。“記者能做的一件非常簡單的事情是,去讀讀者的評論,不僅是對報道的意見,還有對政治報道和新聞平台的”,公共誠信中心(Center for Public Integrity)的受眾參與編輯克里斯蒂娜·維拉紐瓦(Kristine Villanueva)表示。“這讓你能從字裡行間體會人們真正想知道解答的問題。”

圖片: Coda Story

- 避免用輕蔑的語氣。頭條新聞有時會用諸如“超現實的”、“離奇的”和“荒謬的”之類的輕蔑字眼來描述政黨行為。研究表明,這種語氣會完全疏離潛在的受眾。新聞網站 Coda Story 在對臉書假信息運動的調查中展現出自製的影響價值,該運動聲稱 5G 技術以某種方式傳播了新冠病毒。記者發現該運動的核心人物在他的地下室管理那個大規模的臉書專頁,而且只靠便宜的輻射探測器來確保他不受輻射波影響。記者大可以表示輕蔑,但相反地,他以同理心對待對方──他發現探測器“對他(受訪者)非常重要”──並且下了一個很克制、不極端的標題。

- 關注在地。我們知道,兩黨已經集結在各自信任的全國媒體周圍。但研究顯示,在那些地方報紙仍存在的城鎮,交叉投票──即人們會在同一張選票上為不同職位投給不同黨派──的比例更高──的比例更高。換句話說,人們還是會因為在地議題的新信息而改變想法。

為什麼記者需要理解“我們 vs. 他們”的心態

除了前述的小調整外,專家們表示,關鍵是記者得去了解造成負面黨派立場的大眾集體心理。

這種分歧不是想法上的分歧。研究指出,美國人在政策上的分歧並不比30年前多多少。不同的是,美國人現在更害怕另一派。

社會科學家解釋,儘管存在一些尖銳的意識形態差異,但這種“我和你”( “you-and-me”)的集體心理之所以在20世紀後半葉得以維持,原因包括當時只有三家主要的電視新聞網、民主共和兩黨裡頭各有自由派和保守派,以及為了共同敵人蘇聯而保有妥協的空間。專家表示,社交媒體和談話性廣播節目的興起、地方報紙的崩潰、對多元性的強烈反彈,以及從個別群體價值觀而不是結盟利益的角度重新規劃政治,已經使兩極分化陷入惡性循環。

更糟糕的是:主流媒體難辭其咎。在2016年競選季,所有有關美國大選的報道中,只有約10%著重於政策議題。大部分報道都在談“賽馬”問題和候選人之間的個人恩怨。還有一個龐大而驚人的偏見是民眾對醜聞的感受。哈佛大學伯克曼·克萊恩中心(Berkman Klein Center)針對《華盛頓郵報》和《紐約時報》上千篇報道的分析發現,寫到民主黨候選人希拉里·克林頓(Hillary Clinton)的“醜聞”的句子數量是寫她的政策數量的四倍,而談及時任候選人的特朗普的政策的句子數則多於對他的醜聞的句子數。

去年公布的一項調查特別發人深省,在美國15個最兩極化的品牌中,新聞媒體就佔了12個。

還有證據表明,這些對黨派的恐懼和仇恨甚至比過去被認為是不可妥協的“宗教價值觀”更強大。例如,在2011年,只有30%的白人福音派教徒認為,行為不道德的當選官員仍能履行他們的職責。但到2016年,這一數字飆升至72%,因為福音派憑藉著對民主黨的恐懼來合理化他們對特朗普的支持。

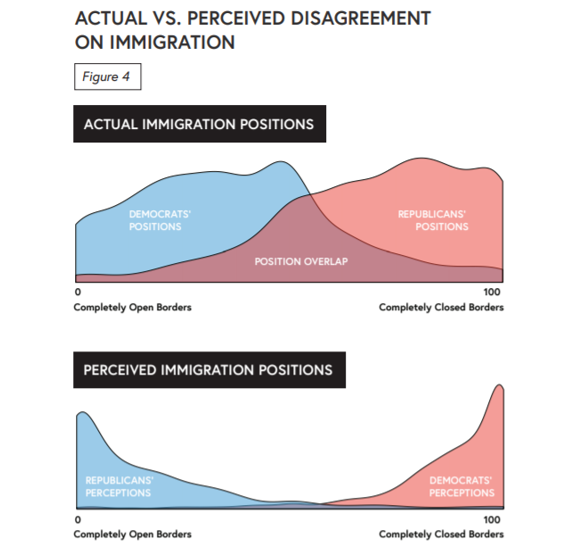

針對美國邊境該如何開放,共和黨和民主黨選民對彼此的看法是非常不正確的。事實上,研究表明他們的立場有許多重疊之處;只有一小部分共和黨人希望完全關閉邊境,也只有一小部分民主黨人希望完全開放。圖片:Beyond Conflict。

“我們在美國看到的負面黨派對立和日益加深的對立,讓我想起那種“我們 vs. 他們”的毀滅性思維。這種思維助長了許多國家的衝突和暴力,從北愛爾蘭到巴爾幹半島皆然”,國際和平非營利組織“超越衝突”(Beyond Conflict)的創辦人蒂姆·菲利普斯(Tim Phillips)說。“當愈來愈多人把光譜上的其他人視為敵人而非同胞時,我們就有麻煩了。”

然而菲利普斯表示,對記者來說的“好消息”是,很大一部分的分歧是來自於人們對於他人如何看待自己的錯誤認知。他堅稱,隨着時間的推移,這些錯誤的認知能用可信的事實來糾正。

在兩極化的競選活動中,有些現象令記者感到困惑──尤其是,為什麼許多聰明、誠實的選民和消息來源,會從很顯而易見的數據中得出明顯錯誤的結論。為此,心理學家已經找出了有用的解釋。從眾的驚人力量是其中一個原因,心理學家所羅門·亞許(Solomon Asch)在一項研究中發現,有三分之一的人會同意群體中的假受試者給出的明顯錯誤的結論。

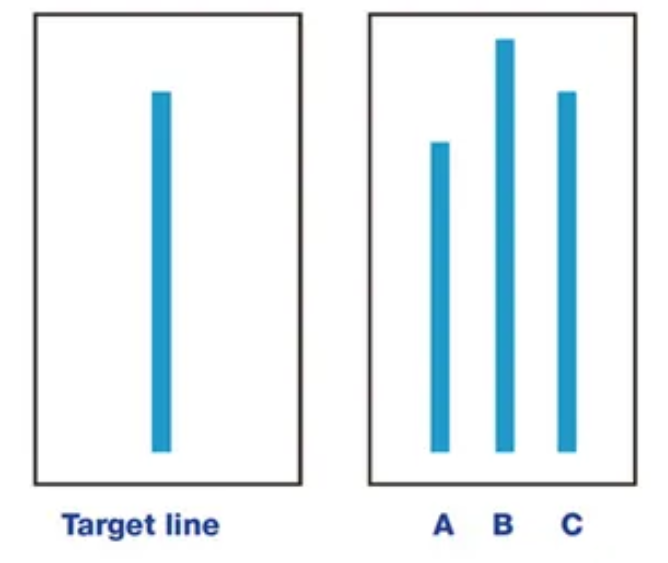

在所羅門·亞許針對從眾力量的實驗中,約99%的人知道,與左邊這條目標線長度相近的長度是 C。但當假受試者們第一次假裝相信 A或B是正確的答案時,有32%的人也選出了明顯錯誤的選擇。

其他解釋還包括:“事實認知競爭”——敵對的運動迷真的在同一場賽事轉播中“看到”兩場不同的比賽;以及負面偏見──我們往往會在幾個小時內忘記一句讚美,但卻對批評耿耿於懷好幾天。

雷普利提到了內特·科恩(Nate Cohn)在紐約時報這篇關於墮胎的報道,來示範如何在不疏離任何一方的情況下,在最極端的問題上進行信息報道。

科恩是這麼寫的:“最直接的解釋可能是,民意調查是不準確的,因為對大多數美國人來說,墮胎是一個困難、甚至是痛苦的問題,人們自己都沒法輕鬆解決,更不用說國家了”。對此,雷普利表示,這寫得恰如其分,“既透明、細緻入微又富同理心。這個故事並未過於簡化,相反地它很詳細;我猜想對這議題有不同立場的讀者在讀完後都覺得自己知道了更多,也更信任這名記者。”

Rowan Philp 是全球深度報道網的記者。他曾是南非《周日時報》的首席記者。作為一名駐外特派員,他報道過全球20多國的新聞、政治、貪腐和衝突事件。

Rowan Philp 是全球深度報道網的記者。他曾是南非《周日時報》的首席記者。作為一名駐外特派員,他報道過全球20多國的新聞、政治、貪腐和衝突事件。