新冠病毒大流行製造了人類史上前所未見的公共衛生危機,全球各地讀者沉迷於追蹤疫苗新聞。醫療保健條線的人手需求大增,即便是專門採訪法庭新聞、甚少跟進醫藥試驗的記者,也要借調採訪疫情。過去數月,新冠病毒對公眾健康、社會福利及全球經濟的衝擊持續佔據頭版,而記者一直與時間競賽,幫助讀者掌握最新消息和信息。

有鑒於此,GIJN 編寫了一份最新的全面指南,手把手教你如何進行醫療保健調查報道。這份指南由非營利機構 Re-Check.ch 的創辦人 Catherine Riva 和 Serena Tinari 編寫,該機構專門研究和調查公共衛生議題,這次為記者提供快速上手課程,讓記者了解如何挖掘有關新冠病毒大流行、疫苗和藥物研發、醫學研究、企業影響及各方利益衝突的新聞報道。

新冠病毒大流行如何衝擊各國的衛生系統?新研製的藥物及疫苗有何功效?隨着越來越多記者加入報道相關議題,這份指南是必不可少的工具。假如你正在跑醫療保健條線,花兩個小時來閱讀這份指南,一定會非常值得。(指南的 PDF 版本可在此處下載)

正如這份指南的作者寫道:“就醫療保健議題作調查報道,既複雜又充滿挑戰性,過程中需要閱讀冗長的文件檔案、熟悉醫學術語、處理統計數據……儘管學習路途艱險陡峭,但投入這個調查報道專門領域之後,你永遠不會缺少新聞故事。”

作為對這份指南的介紹,我們從中抽取了十個小貼士,供你參考:

- 切忌將事情過度簡單化

在當前的全球形勢之下,沒有任何事情是簡單明了的。面對行業有能力干預的信息,你都應該抱持懷疑態度。獨立評估各項證據,交叉核查不同信息,還要謹記的是在醫療保健領域,利益關係和幕後議程無處不在。拿國與國來作比較,這不僅是一項艱巨的任務,而且容易掉進陷阱,因為各國差異、各種混雜因素都有可能產生作用。

- 謹慎應用疫情模型

早期的新冠疫情模型,都是在可靠數據匱乏的情況之下建立。再者,流行病一般都以非線性、混亂的形態擴散蔓延,任何模型都很難用於預測疫情發展。

- 小心篩選出最可靠的科學證據

全球新冠疫情正在催生大量的醫學研究,研究論文的發表速度驚人,大部分卻未經同行評審。當前學術界的眾聲喧嘩,讓原本就不諳相關領域的記者摸不着頭腦。審視醫學研究的黃金法則是“隨機對照試驗”(randomized control trial),不過這種方法並非萬試萬靈,假如有需要採取其他審視方式,務必注意其局限性。

圖片: Marcelle Louw

- 為讀者提供背景脈絡

謹記,任何數字都必須置於背景脈絡才有意義。譬如說,當你想要指出新冠疫情的某項指標規律或統計數據並不尋常時,那你必須先去考察:在一般病毒感染情況下的正常規律是怎樣的?這項看起來不尋常的指標對病人健康有什麼潛在影響?在一般醫院環境下,醫生會如何應對這種癥狀?在醫療保健的世界,要評估某種現象到底是前所未見、還是相當普遍,提供背景脈絡是唯一方法。

- 廣泛諮詢不同領域人士,聰明地引用專家意見

採訪醫療保健新聞時,醫療供應方、監管機構、從事試驗和研究的人員、病人團體、製藥行業內部人士等,都可以是你的潛在信息來源。你需要跟不同領域的專家交流,例如就新冠疫情諮詢傳染病學專家和疫苗安全專家,他們分別擁有關於全球衛生事件之傳播和管理的專業知識,能幫助你完成更全面的報道。

不過請注意,我們都傾向相信專家意見,他們的履歷越厚,我們越是深信不疑。事實上,我們直覺信任的醫療行業領導者,往往身兼企業、政府機關或國際組織(例如世界衛生組織)的顧問,因此必須考慮當中的利益關係。

- 切忌炒作

不少記者常犯的一個錯誤,是引用薄弱的科學證據,繼而得出錯誤的結論。切勿忘記在這場危機之中,媒體和政府所發布的信息本就不斷遭遇外界的挑戰,記者從事相關的調查報道時,更加應該保持冷靜理智。

遇到任何載有保健聲明的媒體報道,都應該提高警覺。這類聲明往往並非基於研究證據,而是基於政府及行業的新聞通稿,因而存在疏漏。就算是研究聲明,也務必作出獨立評估。

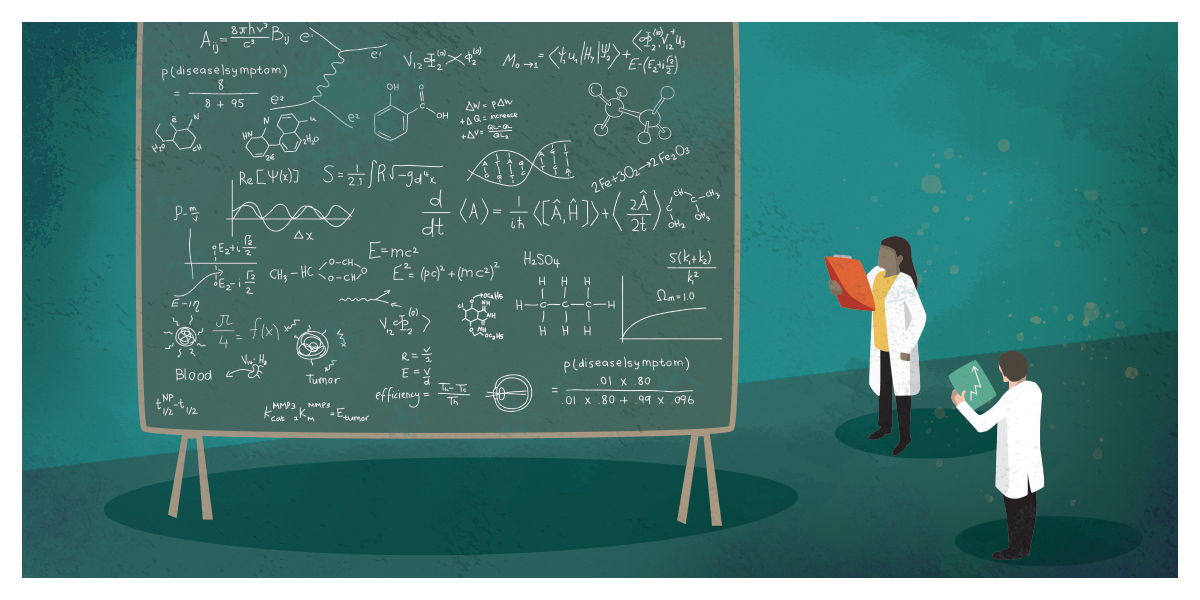

- 了解臨床試驗每個階段的意義

臨床試驗需要走過多個階段,記者必須了解每一個階段能夠(和不能夠)告訴我們什麼信息。當一組科學數據通過新聞稿、而並非通過學術期刊來發表,你就應該提高警覺。檢視臨床試驗數據庫時,應該考究試驗研究的設計、試驗參與者的數量、納入或排除某項數據的依據,以至試驗結果是否公開等。

早自1970年代採訪醫療保健新聞、HealthNewsReview.org 的創辦人 Gary Schwitzer 著有經典工具書《醫療研究報道》(Covering Medical Research),當中有以下值得謹記的精準評語:“並非所有研究都是平等的,因此也不應將它們報道成盡然平等。”

圖片: Marcelle Louw

- 質疑“壞蛋論述”

在醫療保健領域,假如執着於尋找那個“壞蛋”,最終很有可能誤讀事實,繼而作出錯誤報道。累積一定經驗後,你會發現總着眼於“壞蛋”,其實是將這個領域看得太過簡單。經過深入考究,你會了解到一些並不起眼的領域持份者,雖然表面上與病人站在同一陣線,卻也有自己的幕後議程。

- 質疑各大持份者

製藥行業的影響力無處不在,醫療營銷也正飛速發展。某種藥物到底有多少功效?可能產生哪些負面效果和不良副作用?對於這些問題、甚至是一切事物都應該保持懷疑態度,即便是在醫學期刊發表的所謂證據。

一些醫學期刊採用商業發行模式,意味着期刊內容可能受到廣告效益的影響。部分期刊更以“重印再版”的形式發行,即由行業斥資,將出版過的研究報告彙編重印,用於營銷目的。

- 勇於挑戰藥物或疫苗審批程序

檢視藥物或疫物審批程序中的每一個細節,評估審批程序是否符合標準,包括藥廠曾否獲得監管機構的任何讓步,例如監管機構可能允許藥廠基於藥物或疫苗的替代功效、而非主要目的功效,來標榜藥物的成效。

追查藥物或疫苗的潛在副作用,對審批程序抱持懷疑態度。正如這份指南中詳細介紹了以下這個事例,說明審批程序並非萬無一失:一位科學家向監管機構提交了一款人工陰道網膜,並且成功通過審批程序,而事實上這款產品是以橙子的包裝物料改造而成的。