野生動植物非法貿易正對全球的生物多樣性造成破壞,並加大疾病傳播的風險。這一國際化議題,在幾乎每個國家或地區都有很大的報道價值。

GIJN發布了一份指南,鼓勵新聞界對非法販運野生動植物(IWT)這一重要議題進行深入報道。根據聯合國2019年的一份報告,非法貿易使得全球100萬動植物面臨滅絕的威脅。同時,它還增加了“人畜共通傳染疾病”(Zoonotic Disease) 的傳播風險,使得野生動物和人類之間更容易互相傳播疾病。

這一議題的背後自然牽涉腐敗和犯罪,但也為了解某一地區的人文風俗提供了豐富的側寫視角。在相關報道中,我們了解到一個地區貧困的經濟狀況會如何推進了非法販運的發生,而基於文化或者傳統的認知,又如何促進了該地區對某種野生動植物製品的瘋狂需求。

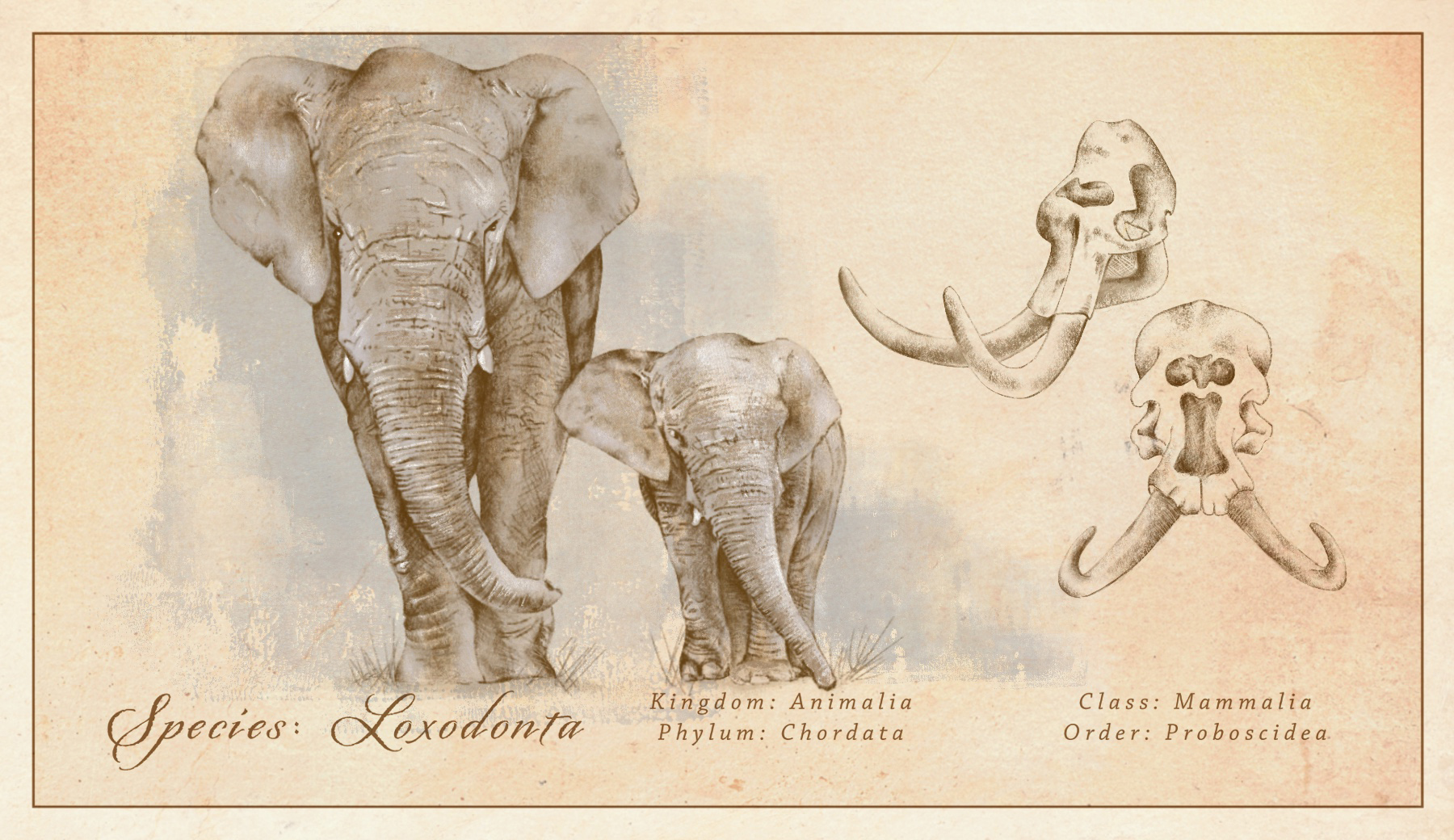

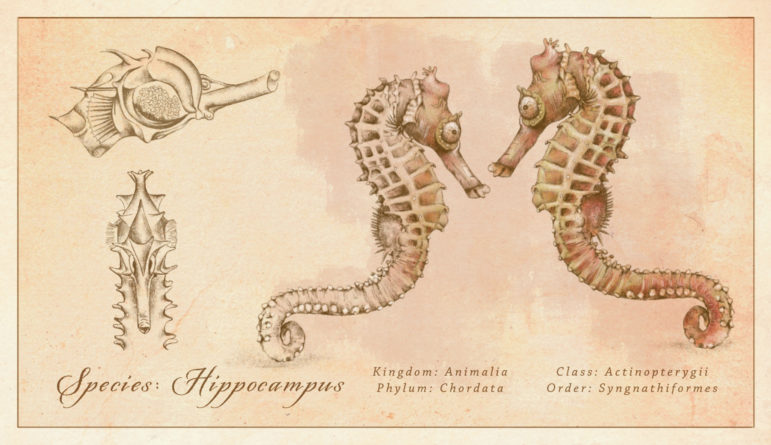

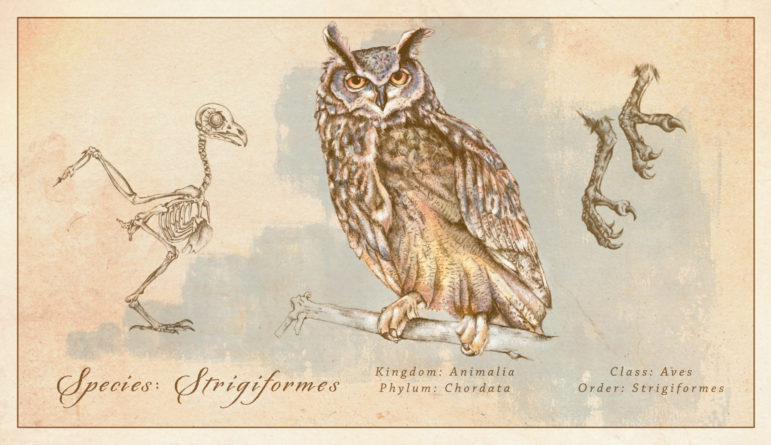

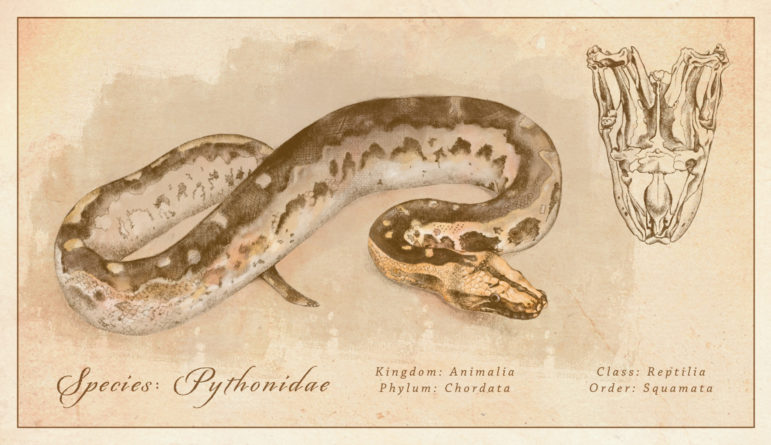

野生動植物非法貿易涉及的對象多種多樣,從智利的仙人掌到巴西的鳴鳥,從馬達加斯加的變色龍到巴基斯坦的獵鷹和亞洲的寵物魚。許多報道都喜歡聚焦於象牙和大型貓科動物,但有許多不為大眾熟知的物種交易也值得關注。

我們從GIJN 發布的指南中選取了一些重要內容,包括如何獲取有關偷獵者的線索和報道、如何利用社交媒體協助調查、如何從各類文件尋找報道線索、如何獲取相關法律以及數據信息等。我們還製作了一份表格,列舉了有關野生動物非法販運的主要報告、在該領域工作的主要團體、有用的數據庫以及著名的深度報道案例。

開始調查

野生動植物的走私網絡涉及各色人等,有些人是野生動物的保護者,有些人是走私犯。

曾報道過犀牛偷獵的印度調查記者薩迪克·納克維(Sadiq Naqvi)表示:“與當地人接觸是非常重要的。和他們談論偷獵問題時,我意識到這根本不是什麼秘密。”

你可以交談的對象有:

- 當地居民

- 動植物保護人員

- 執法人員

- 當地和國際性的非政府組織(NGO),許多組織發表過不少精彩報道

- 非政府組織僱用的調查員

- 科學研究人員(可以參考這張名單)

- 政府官員,包括管理貿易和運輸的官員

- 合法進行野生動物貿易的商人

- 不同環節上的運輸工人

- 因非法販運而被定罪或入獄的人

- 不同供應鏈上的賣家

- 消費者

閱讀法庭報道或判決書,可能會找到有用的線索。

初步研究

插畫: Marcelle Louw

非法販運的具體內容會根據涉及的地區和物種而變化,但你可以從以下方面開展研究:

- 走私的動植物特徵,以及用途;

- 地點;

- 走私者:

- 涉及各個環節;

- 背後的經濟問題;

- 走私方式:巧妙,而且常常變化;

- 運輸方式和路線;

- 供應鏈:偷獵者、中間人、終端消費者;

- 最有可能出現腐敗的地方;

- 執法環節:參與者、管轄權及他們手頭的資源;

- 法律和國際協議

利用社交媒體

非法販運過程中會大量用到社交媒體。你可以通過搜索尋找報道靈感、嫌疑人的名字、消息來源以及各種圖片。

要準確地搜索信息,你需要一些專門的背景知識。人們常常使用一些“黑話”——比如象牙會被稱為“黃色材料”、“白色塑料”或者“果凍”。通過與專業地調查員對談,我們收集了一些協助你更好地使用社交媒體的辦法,包括:

- 搞清楚你想報道的對象涉及的關鍵“黑話”以及交易會使用到的一些特定術語;

- 了解究竟在哪些平台上你能找到關鍵信息;

注意保護自己的個人信息安全;

一些報道案例:《Instagram 上的名人如何推動了迪拜黑市的動物交易》,由 Bellingcat 的傅克·波士曼(Foeke Postma)報道;《從天空到熒幕:遷徙的鶴如何遭受網絡威脅》,由 Parliament Times 的拉菲拉·曼多海爾(Foeke Postma)報道。

全球倡議打擊跨國界有組織犯罪(GI-TOC)開發的網絡工具 Cascade,可以監測線上的非法販運野生動物活動。它適用於不同的社交媒體平台,提供多種語言版本。它持續更新關於非洲灰鸚鵡和穿山甲的販運結果。如果需要相關信息,請直接聯繫該團隊獲取。

不少大型社交媒體公司已經承諾阻止非法販運野生動物活動,加入抵制野生動物在線販運聯盟,但關於他們實際行動的報道並不多。

深入現場

插畫: Marcelle Louw

如果你想要深入現場,去報道那些捕捉和殺害瀕危動物或者採集珍稀植物的人,我們建議你謹慎行事,了解其中可能存在的困難和危險。想要獲得第一手的信息,甚至拍攝到照片,你可以跟隨野生動物保護者或者執法人員一起行動。2021年初,兩名西班牙記者在布基納法索拍攝關於偷獵的紀錄片時慘遭殺害。

深入現場,你有機會了解到偷獵者的身份和行事動機。最前線的人也許會告知你有關下家的信息,並提供有關腐敗的線索。

相關報道案例:《印度尼西亞捕鳥人的艱難生活》(Mustafa Silalahi 報道);《佛羅里達州飛鼠走私內幕》(Dina Fine Maron 報道);《偷驢者的利益鏈》(Oscar Nkala 報道) 。

採訪被捕的偷獵者和販運者,也許可以獲得不少內幕。這類案例可以參見非政府組織 TRAFFIC 的報道:《獄中告解:南非野生動物非法貿易供應鏈的故事》。

追蹤販運線索

非政府組織國際地球聯盟(Earth League International)發起名叫“吹哨人”的倡議行動,提供人們提供偷獵線索。其工作人員安德烈亞·克羅斯塔表示:“我們知道在偷獵層面和供應鏈末端發生了什麼,但對中間環節卻知之甚少。”

雖然偷獵野生動物看似是有組織的犯罪行為,但非政府組織野生動物正義委員會(Wildlife Justice Commission)的調查負責人斯蒂芬·卡莫迪(Stephen Carmody)提醒我們“非組織性犯罪”也許是個更準確的表達。

面對偷獵行為,執法人員、非政府組織的工作人員以及記者常常需要卧底調查。儘管這近似標準操作,但我們仍然建議要小心行事。

朱利安·拉德梅爾(Julian Rademeyer)撰寫了《為盈利而殺戮——揭露非法犀牛角貿易》一書。他認為:“卧底調查確實有用,但在我看來,這是無計可施後才能採用的辦法。”

依靠專家和數據,風險更小,但仍然能寫出令人印象深刻報道。出色的例子可參見:

《傾斜的天平:猖獗的非洲穿山甲走私與中藥》(由美國非政府組織 C4ADS 的報道);《大象定價騙局》(由 Karl Ammann 報道);《瀕臨滅絕的喀麥隆穿山甲》(由 Abhijit Mohanty 報道)。

TRAFFIC 的簡報則很好地介紹了種種腐敗的方法,比如假文件的作用。

利用扣押記錄

扣押記錄可以提供有用的線索和證據。

TRAFFIC 開發的野生動物貿易數據庫能檢索該組織獲得的扣押記錄和事件數據。數據庫的搜索結果(需通過申請獲得),同時以列表和完整的可視化數據兩種形式顯示。單個條目下還列出涉及某一特定事件的更深入信息,比如相關物種、商品類型和地點。

華盛頓的非政府組織C4ADS開發的野生動物扣押數據庫,則包含了5000多條有關象牙、犀牛角和穿山甲的緝獲記錄,最長可以追溯至2009年。以及自2014年以來有關老虎和豹子的緝獲情況。你可以在這裡閱讀更詳細的介紹,但數據結果需要通過申請獲得。

英國的環境調查機構(EIA)根據公開信息提取了有關緝獲和起訴的數據。EIA 的搜索工作主要集中在大象、犀牛、穿山甲、老虎、豹子、雪豹、雲豹、托塔巴魚和各種木材。

大多數國家政府都以數字或紙質形式保留了扣押記錄。

喬安·李(Joanne Lee)的報道《有罪不罰和無所作為:中墨海馬非法貿易》很好地利用了這些數據。

《瀕危野生動植物種國際貿易公約》是各會員國政府間達成的一份國際協議。它推出的CITES 貿易數據庫是關於滅絕和瀕危物種合法國際貿易的最大數據庫。

卡里斯圖斯·博薩利蘇(Calistus Bosaletswe)是南非關注環境議題的新聞調查機構 Oxpeckers 的記者。他利用 CITES 數據庫研究了南非從鄰國博茨瓦納進口獅子及其副產品的非法貿易。

更多報道角度:合法的野生動物貿易被用作非法販運的幌子;在一些國家及地區,被扣押貨物出現管理不當的現象等。

報道司法系統

插畫: Marcelle Louw

因走私野生動植物而被捕的人很少會遭到起訴和定罪,而罰款的額度和入獄的時間都非常低。

Oxpeckers 根據法庭文件開發了幾個數據庫,可以讓人追溯法律系統的運作。

- 其中一個數據庫名叫#WildEye,秉持“記者為記者設計”的理念,可以讓新聞工作者追蹤整個歐洲的非法貿易。

- #WildEye Asia,則讓人可以追溯整個亞洲的野生動物非法貿易。

- Rhino Court Cases(犀牛法庭案例)則提供有關非洲南部的非法貿易信息。

點擊這裡,閱讀關於越南、中國、南非、尼泊爾和東歐地區的法庭審判報道。

Oxpeckers 向我們示範了如何成功地創建數據庫。

在印度,印度野生動物保護協會(Wildlife Protection Society of India)開發的野生動物罪案數據庫搜集了逾33300個案件和27000個受控的罪犯的詳細信息。

有時,數據的缺失也可以成為報道角度。參見例子:《新黑幫勢力未穩,玻利維亞的美洲虎扣押量下降》(凡妮莎·羅摩)

若要探究訴訟工作的滯後,報道可能會涉及法律基礎薄弱、執法寬容等政策層面的議題。

停止買賣

要打擊野生動植物非法貿易,停止買賣被視為重要手段。但由於傳統觀念、錯誤信息和社會地位等原因,這事說起來容易做起來難。

不少組織開展了大型的反對買賣的運動,但大多是針對為人熟知的動物,或者借用名人效應來宣傳。

有不少報道通過採訪醫學專家和傳統中醫的支持者來展現,所謂野生動物產品的醫學或者壯陽作用大多未經證實。

相關報道可參見:《野生動物與中醫無關》(Yuexuan Chen 報道);《中藥可以治新冠助推野生動物非法貿易》(Despina Parthemos 報道)。

有的報道也會關注政府政策如何推動了某些野生動植物產品的使用。這些用途並沒有得到有效證明,即使這樣做是合法的。

非法貿易無法估量的影響

插畫: Marcelle Louw

非法貿易的規模有多大?不少接受 GIJN 採訪的專家都表示,通行的估值方法已經過於陳舊、模糊,給出的數字猶如建立在流沙之上,並不可靠。最保守的說法認為,野生動植物非法貿易是一個價值數十億美元的市場。

專家們建議,更好的做法是關注非法販運對於動植物數量的負面影響,而幾項重要研究都顯示生物多樣性正遭受嚴重破壞。

聯合國發表於《美國國家科學院院刊》上的《生物多樣性和生態系統服務全球評估報告》內容極其豐富。報告顯示,目前超過500種脊椎動物處於滅絕的邊緣。世界野生動物基金會的“星球生命則指數”(Living Planet Index)則顯示,1970年至2016年間,脊椎動物的數量平均下降了68%。

你可以通過許多資料來了解遭受威脅物種的信息,比如說《瀕危野生動植物種核對錶》和《瀕危物種紅色名錄》。

了解基礎的法律信息

國際野生動植物貿易受到一項重要的國際條約和許多國家法律的保護,但這些保護措施的充分性和有效性仍有很大爭議。

《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)是一項重要的國際公約,目前共有183個會員國。CITES要求締約國對違反其規定的貿易進行懲罰,但並不凌駕於各國法律之上。

CITES將逾38700個物種(約32800種植物和5950種動物)按照所需要的保護程度分為三個”附錄“。大約1000個物種的國際貿易受到禁止。

《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的會員國會每兩到三年舉行一次國際會議(CoPs)。下一次會議將於2022年在哥斯達黎加舉行,預計將就國際間的管制力度展開激烈辯論。

但是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的會員國家在其境內實施自己的法律體系,而各國間的法律差異很大。Legal Atlas 是一個很好的獲取法律諮詢意見的機構。

相關的新聞案例可以參考:

- 《按捺已久的爭鳴:六份<野保法>修法建議解讀》(王晨和蔣亦凡報道);

- 《中國禁食野味,但禁令是否有效?》(Jane Cai 和郭睿報道);

- 《看不見的地方:哥倫比亞如何應對偷獵行為?》(Abby Guen 報道)

2021年7月,GIJN 舉辦了一次關於販運野生動物的研討會,可以在這裡觀看:

Toby McIntosh 是 GIJN 的資源中心高級顧問。他曾在華盛頓的彭博BNA工作了39年,並於2010-2017年在FreedomInfo.org任職編輯,主要負責撰寫全球資訊自由政策的報道。同時間,他在倡導全球資訊自由的組織 FOIANet 的指導委員會任職。

Toby McIntosh 是 GIJN 的資源中心高級顧問。他曾在華盛頓的彭博BNA工作了39年,並於2010-2017年在FreedomInfo.org任職編輯,主要負責撰寫全球資訊自由政策的報道。同時間,他在倡導全球資訊自由的組織 FOIANet 的指導委員會任職。